Le nouveau cru

Smash Bros est disponible et déjà dans les consoles de plusieurs millions de joueurs à en croire les derniers chiffres lâchés au peuple et aux actionnaires. C’est le plus gros morceau des fêtes pour la Switch qui en avait bien besoin après une année 2018 bien moins mémorable que la précédente, mais c’est également un opus qui encore aujourd’hui n’a pas un statut clair en fonction de celui interrogé : remaster ou épisode inédit ? Après un N-Direct E3 très mémorable mais pas dans le bon sens du terme, chacun validait le premier choix mais à l’arrivée, difficile de juger.

L’homme le disait déjà à l’époque de

Brawl, donc autant dire que ça ne date pas d’hier, chaque

Smash Bros est conçu « comme si c’était le dernier » et si on ne reprochera jamais cette façon de penser, il faut bien avouer qu’à force de tout vouloir mettre, on finit par se demander ce que l’on peut encore rajouter.

Smash Bros, c’est une série qui fêtera ses 20 ans dans un peu plus d’un mois et deux décennies plus tard, ce genre à part entière s’est avéré tellement carré dès le début que toutes astuces qui se sont rajoutés entre temps pour changer les règles les plus importantes sont, pour la grande majorité des joueurs, un simple bonus qu’on a tendance à laisser de coté. Et c’est loin d’être une analyse balancée en l’air. Depuis 99, les deux principales modifications à même de drastiquement modifier le nerf du jeu, c’est l’option PV/Endurance et le mode 8 joueurs. On les retrouve une fois de plus ici, mais combien de joueurs sur la totalité y traînent les pattes ?

De fait, le débat remaster/suite n’en est plus un quand on se rend compte que le genre ne peut plus être révolutionné depuis sa propre naissance (certains ont essayé, mais par respect, on ne les citera pas). L’affaire est d’autant plus délicate que chaque nouvel épisode, à raison d’un par support, était marqué par une évolution technique suffisamment importante, chose qu’on ne retrouve pas ici non pas à cause du jeu mais du hardware. Placé côte à côte,

Ultimate reste plus beau et détaillé que celui sur Wii U, c’est indéniable, mais avec une puissance trop proche entre les deux machines, et quant bien même le concerné tourne désormais sous un nouveau moteur, on est forcément plus proche de l’amélioration que le renouvellement. Le frame-rate à 60FPS reste en tout cas toujours au top, aussi bien en dock qu’en nomade, et c’est le plus important.

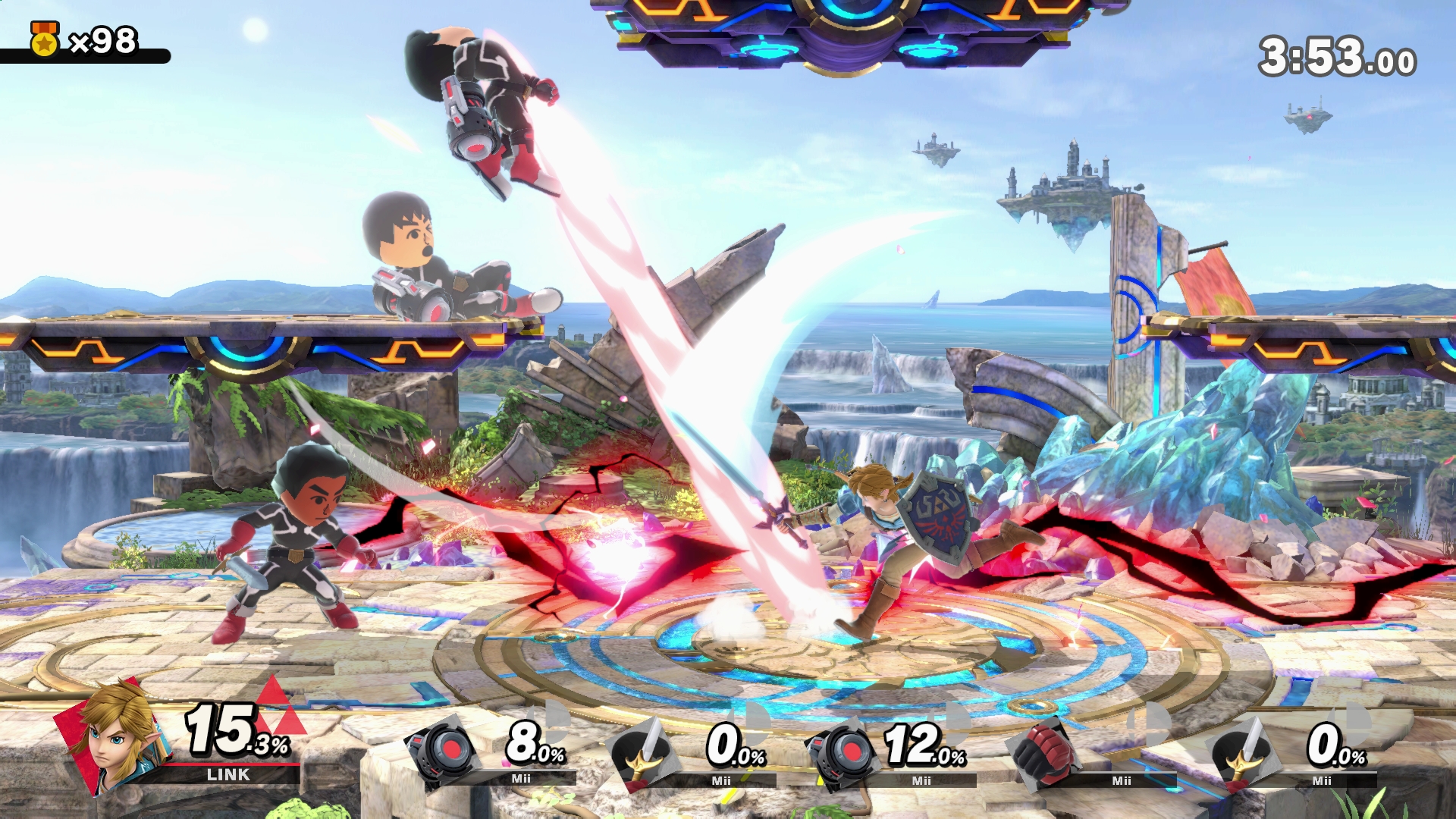

Ce qui va en revanche marquer davantage de différence avec le précédent, c’est le feeling. On riait de l’aspect patch note à l’E3, mais console ou manette en main, le résultat est probant en offrant une expérience de jeu drastiquement plus agréable qu’il y a quelques années. On ne va pas refaire la liste des modifications propres à chaque personnage car on peut en avoir pour des heures mais il suffit d’avoir récemment tapé l’épisode U (et c’est mon cas) pour ressentir de suite le gain de vitesse et donc de nervosité, tout comme l’impact plus important des frappes, sans oublier les finishs en gros plan qui serviront à faire hurler le public sur la scène eSport. C’est voulu.

On dit souvent dans le domaine baston qu’il suffit d’un rien pour changer totalement la façon d’appréhender les choses, mais

Smash Bros Ultimate renverse carrément la table pour pousser les plus pro à repasser par certaines phases d’apprentissage. Des détails pour ceux qui se tapent de petites sessions en mode casual, une remise en question pour les autres car entre les modifications de moveset, les esquives aériennes plus larges, les boucliers moins résistants, des personnages plus lourds et des gardes parfaites qui s’activent maintenant de manière inversée, c’est de nouvelles habitudes qui sont à prendre et surtout un constat simple à faire : c’est tout simplement mieux. Beaucoup mieux même. On laissera les plus adeptes faire la comparaison avec le sacro-saint

Melee (qui tel Alpha 3 ne sera vraisemblablement jamais abandonné) mais toujours est-il que le travail effectué est exemplaire dans le genre, avec encore une fois cette volonté de ne rien laisser au hasard pour la scène eSport comme le montre la fenêtre des positions ou encore les pourcentages plus précis.

Et bien entendu, que serait une vraie remise en question sans un casting rehaussé. 67 personnages, c’est du rarement vu si l’on excepte quelques adaptations de manga (hein,

Tenkaichi 3) mais sans la surdose de clone, vu que ce chiffre ne compte ni les combattants échos, ni le fait que le dresseur Pokémon peut se jouer de trois façons, ni la future Plante Piranha offerte aux premiers acheteurs (et ne parlons pas pour l’heure des futurs DLC, dont Joker de

Persona 5). « Tout le monde est là », et ce n’est pas une expression volée vu qu’on retrouve la totalité des combattants vu à ce jour dans l’histoire de la série, même Pichu qui avait pris des vacances depuis

Melee, même Snake qui trouve une occasion de revenir dans l’actualité autrement que par un Pachinslot, et bien entendu les divers DLC qui avaient échappé à ceux qui ne voulaient pas craqué sur Wii U ou 3DS, comme Cloud, Bayonetta et Ryu.

Mais il fallait également du neuf et c’est là que ressurgit le débat entre remaster et suite. Quand on sait que certaines franchises de la baston se contente sans problème de deux ou trois « inédits » d’un épisode à l’autre sans que ça n’interpelle personne, que dire de

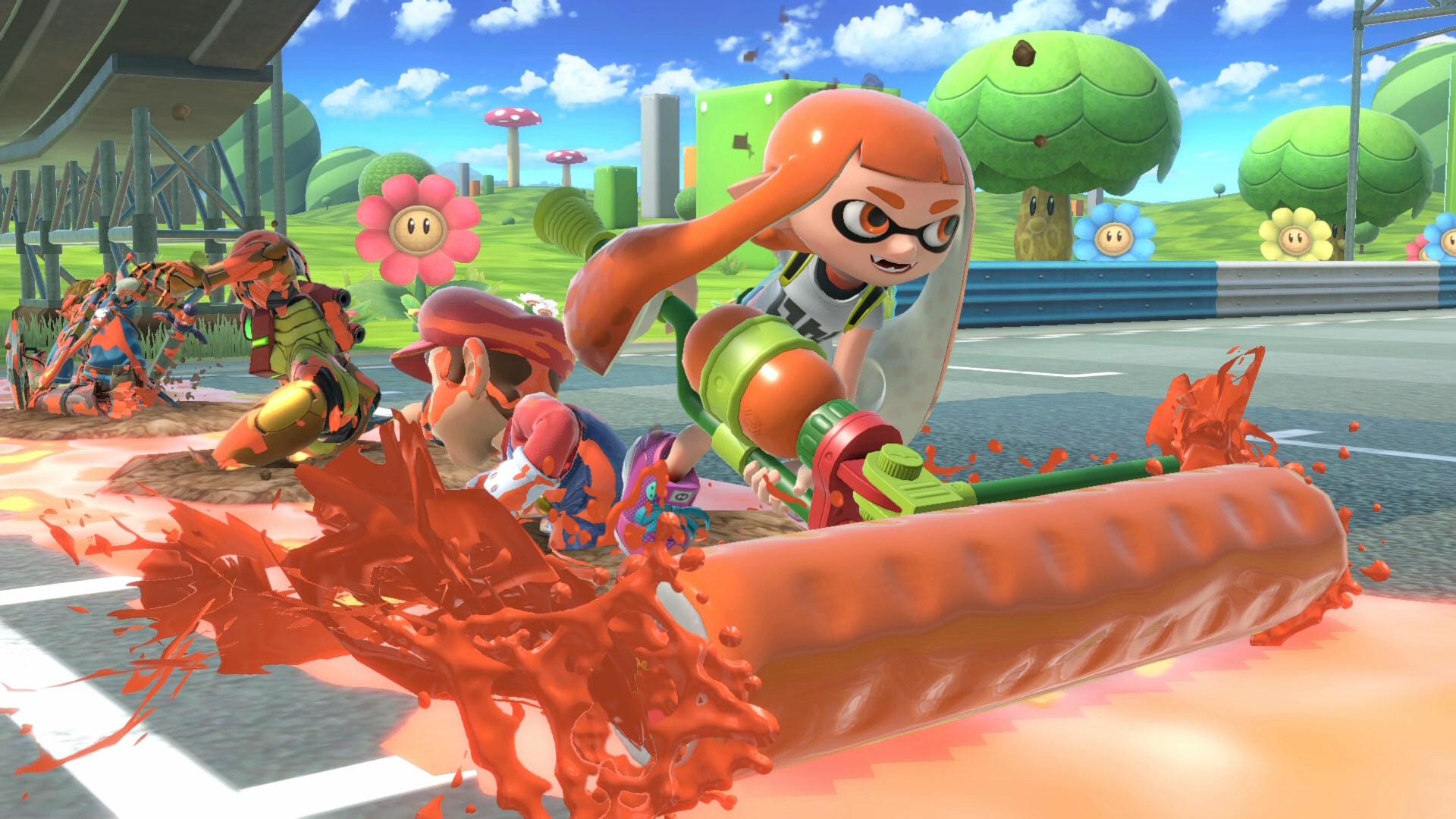

Smash Bros Ultimate qui (là encore sans compte la Plante Piranha) se permet d’en ajouter six, et sans compter les échos. Et si l’on excepte Isabelle qui nous est clairement passé au travers (quelqu’un l’avait demandé ?), tous les autres sauront prouver leur valeur, avec toujours de l’originalité dans les possibilités de Inkling et Incineroar, les aptitudes anti-casuals de Ridley et King K.Rool (son foutu tromblon de la RAGE) et bien entendu le duo Simon/Richter de

Castlevania qui va déjà avoir la préférence de nombreux joueurs, chose que l’on ressent d’ailleurs sur les serveurs en ligne.

Et la grande idée de Sakurai, qui permet de balayer l’un des défauts notables de l’épisode Wii U, c’est qu’il va falloir cravacher un peu en solo pour débloquer tout cela. Terminé le casting offert directement sur un plateau, on retourne au départ avec les huit personnages de base de la version N64, et il faut jouer pour voir débouler (au hasard) un « New Challenger » à bolosser pour le voir rejoindre la liste. Une bonne chose, mais tout de même un reproche : tout se débloque un peu trop rapidement. C’est relatif car on parle quand même d’une bonne dizaine d’heures selon la façon de jouer, mais il est dommage de voir les nouveaux arrivants s’enchaîner durant une après-midi alors qu’on aurait peut-être voulu suer un peu plus, ne serait-ce que pour pousser chacun à s’attarder sur ce qu’il a déjà avant d’en voir un de plus dans son roster.

On comprend certes la volonté de ne pas frustrer celui qui veut retrouver son main, surtout qu’on peut maintenant ré-affronter le challenger qui nous a battu grâce à une porte magique dans le menu, mais disons qu’on aurait davantage « préféré » mériter la récompense, et que chaque nouvelle acquisition soit une petite victoire à fêter. Ou peut-être qu’il s’agit là d’une nouvelle tentative de Sakurai de nous noyer sauvagement sous un contenu abusif. Rien que pour la plus grande OST jamais faite (plus de 800 musiques), c’est hallucinant, mais quelle satisfaction également d’accueillir une centaine de stages pour une liste qui réunit tout ce que l’on a vu dans la série (même pour ceux qui avaient loupé l’épisode 3DS), avec toujours ce plaisir de découvrir ces petites features propres à chacun, comme le coup des piécettes de celui dédié

New Super Mario Bros ou celui de

Wario Ware toujours aussi efficace.

Quelques inédits sont au programme pour correspondre à la fois à l’actualité (

Breath of the Wild,

Mario Odyssey) et au roster lui-même (

Castlevania &

Splatoon) même si l’on pourra reprocher deux choses : King K.Rool aurait quand même pu bénéficier de son propre stage (donc son bateau) et, même si on se répète, il est de nouveau dommage que tout soit ici acquis dès le départ, alors que ça aurait été encore une bonne occasion de donner des défis pour débloquer le tout en allant. C’est toute l’ironie de l’avalanche de contenu : quand on en a trop de suite, on ne sait plus que choisir, allant jusqu’à laisser le hasard décidé à notre place. On est ronchon mais c’est comme ça.

Reste que la promesse est au moins tenue : on ne sait plus où donner de la tête et les nouveaux-venus risquent de se perdre dans le menu toujours un peu étrange. Que vous optiez pour la base du mode Smash, tout est toujours ajustable en matière de règles, avec déjà des options principales qui vont très loin, incluant la possibilité d’obtenir ses Smash Finaux sous une jauge au lieu de l’orbe, mais il suffit de cliquer sur Règles Avancées pour pouvoir offrir des matchs qui n’auront rien à voir avec ceux de base : changement de stages en pleine partie, dégâts sur alliés, « énergie du désespoir » qui offre un gain de puissance avant l’échec, enlever l’affichage des dégâts pour laisser le feeling faire les choses…

Et c’est la même chose dans les sous-menus. En team deathmatch (3V3 ou 5V5) comme en tournoi (jusqu’à 16), tout est paramétrable, et on retrouve également les possibilités de matchs un peu plus WTF qui plaisaient à une époque lointaine et qui feront toujours la joie des plus jeunes, avec mode ralenti, mode géant/mini, changement de gravité, feature de base (invisible, métal…), mort subite… En multi, le titre est parfaitement irréprochable dans ce qu’il a à offrir, et c’est justement lorsqu’on voit un tel résultat et qu’on porte ensuite notre regard sur

Mario Tennis Aces et

Super Mario Party qu’on souhaiterait naïvement que Sakurai soit un jour responsable des options multi de toutes les productions Nintendo.

Et le pur solo ? Grand défaut de la version Wii U (surtout qu’on rappelle qu’il n’y avait quasiment rien à débloquer), l’expérience en solitaire répond un peu plus à l’appel dans Ultimate. On retrouve toujours les nombreux défis, 124 en tout avec pour chacun artwork à débloquer, le mode entraînement toujours plus complet et les épreuves à scoring du Smash en Masse, avec toujours le 1V100, le All-Star et le Smash Cruel inaccessible pour le commun des mortels (mon record incroyable : 2 points, avec Mario, et j’en suis presque fier).

Et il y a bien entendu le mode Classique qui est un peu l’élément central (d’ailleurs jouable seul ou en coop), avec sa suite de quelques combats sous difficulté façon

Kid Icarus : on peut démarrer de 1.0 à 5.0, avec un gain de difficulté à chaque victoire, le boost se faisant plus net en fonction de vos performances. Le but pour la gloire reste de toucher le palier ultime, si possible sans perdre car l’échec fait redescendre la difficulté (et donc les points obtenus) sauf si vous avez des tickets magiques en stock. Si la forme est simple, le mode recèle de nombreuses surprises aussi bien dans les déroulements des matchs qui tentent au mieux d’avoir rapport avec la licence du personnage opté, que certains boss inattendus dont on évitera de gâcher la surprise si vous n’avez pas trop suivi les différentes présentations. Seul défaut de ce mode : le stage bonus répétitif et qui manque d’intérêt. C’est là qu’on se dit qu’il y aurait eu une certaine idée à le remplacer par le mode Target et le Home-Run Contest, les deux étranges grands absents de cet épisode dit « Ultimate ».

Enfin, dernier morceau du solo : le fameux mode Esprit. Vanté dans la toute dernière présentation, ce mode se présente comme un immense (et le mot est faible) plateau fait de centaines de combat à règles prédéfinies, avec des routes qui s’entrecroisent, qui se bloquent et se débloquent selon les choix, qui demandent parfois d’aller trouver un item particulier… Très longue pour la torcher de fond en comble, cette session « Aventure » a pour but de collectionner des esprits pouvant être équipé (un principal et quelques secondaires), avec derrière un système pierre/feuille/ciseau et des aptitudes bonus. On se la joue Persona et divers autres titres au même principe, avec augmentation en puissance, boost, fusion & co, et ceux qui prennent déjà peur devant le bordel pourront bénéficier d’une option qui ira chercher automatiquement les meilleurs dans votre stock en fonction de la situation.

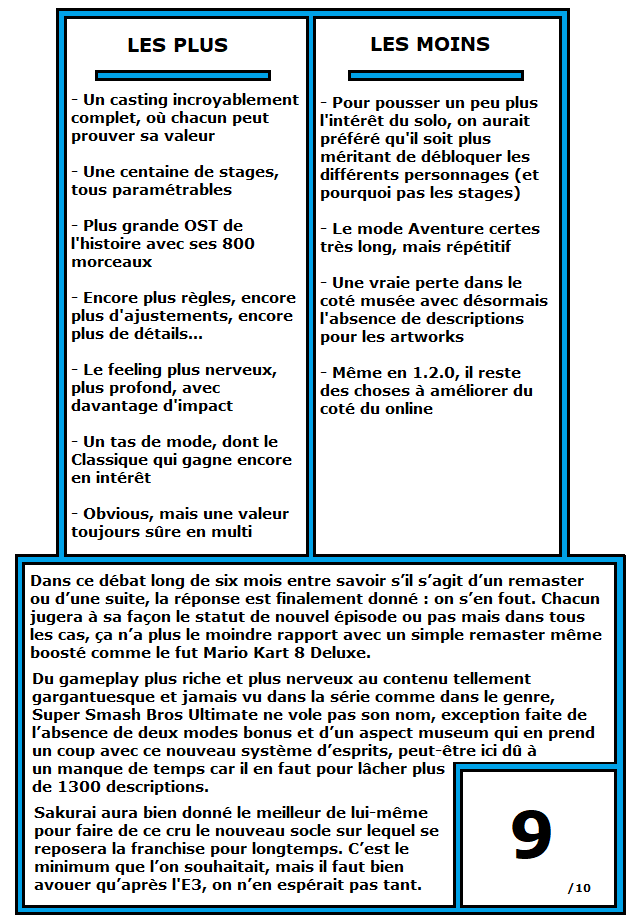

Bon alors déjà, si ça peut occuper longtemps mais si possible à très petites doses, l’intérêt est assez relatif. Comme pour la fonction IA des Amiibos, ce gain de puissance offert par les esprits est un simple bonus qui aura peu de chances de dépasser le cadre de ce mode chez les puristes. Car chez ceux qui sont déjà du genre à opter pour des stages en mode DF sans aucun objet (Smash, ça peut être très sérieux), débarquer de manière innocente pour réclamer qu’on puisse utiliser son esprit, ça peut se finir par un coup derrière la nuque et un coup de pied au derche. En terme de gameplay, on oubliera donc cette tentative mais pour l’aspect collection, c’est ni plus ni moins que le gros défaut du jeu : tant pis pour les trophées même si ça reste dommage, mais proposer plus de 1300 artworks qui piochent très large parmi des jeux étant sortis sur supports Nintendo (first & tiers), ça manque d’intérêt s’il n’y a pas l’aspect musée derrière. Où est l’historique et les écrits pour nous renseigner sur ce qu’on a obtenu ? Envolé, à part le nom du personnage, de la bestiole ou de l’objet à l’écran, et la licence associée. Triste.

Reste le online qu’on ne peut juger en totalité pour l’heure. Pendant les plusieurs jours de test, cette partie était sujette aux problèmes habituels de lancement, avec des connexions instables (et même très instables parfois) et un système de matchmaking loin d’être optimal puisque même en validant ce que l’on souhaitait, on pouvait se retrouver avec l’inverse, du genre demander du 1V1 en DF et débarquer finalement dans un chacun pour soi à 4 dans des stages bordéliques. Au moment où j’écris ces lignes, la MAJ 1.2.0 est disponible et apporte quelques correctifs engageants. Les recherches sont optimisées et ça ramouille un peu moins mais quand même : grand drame d’une console sans port ethernet (natif en tout cas). Reste que si la base est là (mode spectateur, recherche en arrière-plan) et la bonne idée du mode arène qui permet de faire ce qu’on veut, il manque toujours un vrai système de ranking, qui on se doute arrivera un jour ou l’autre, mais qu’on aurait bien voulu de suite.