Le Péché Originel de Takopi / 28 juin , en cours.

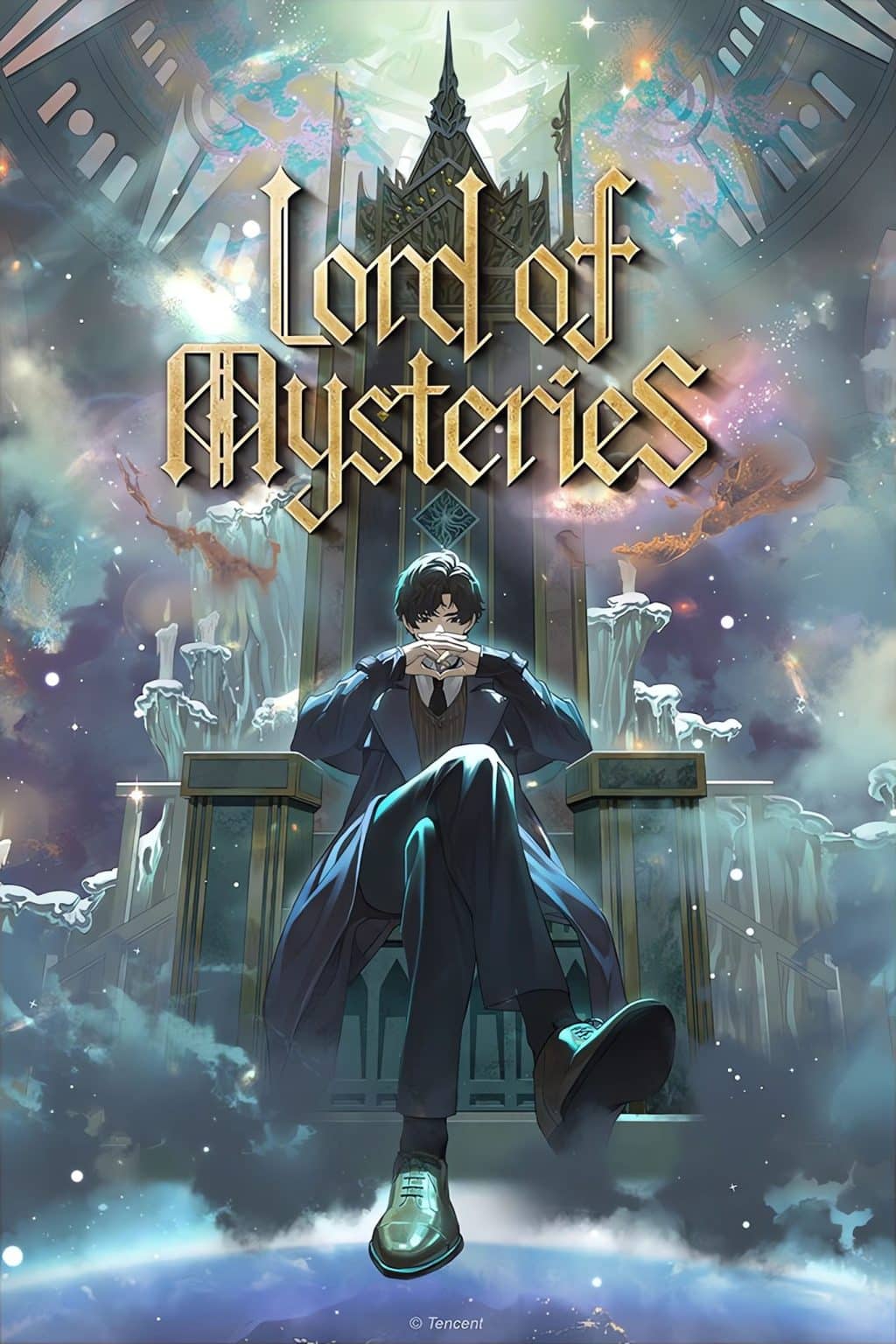

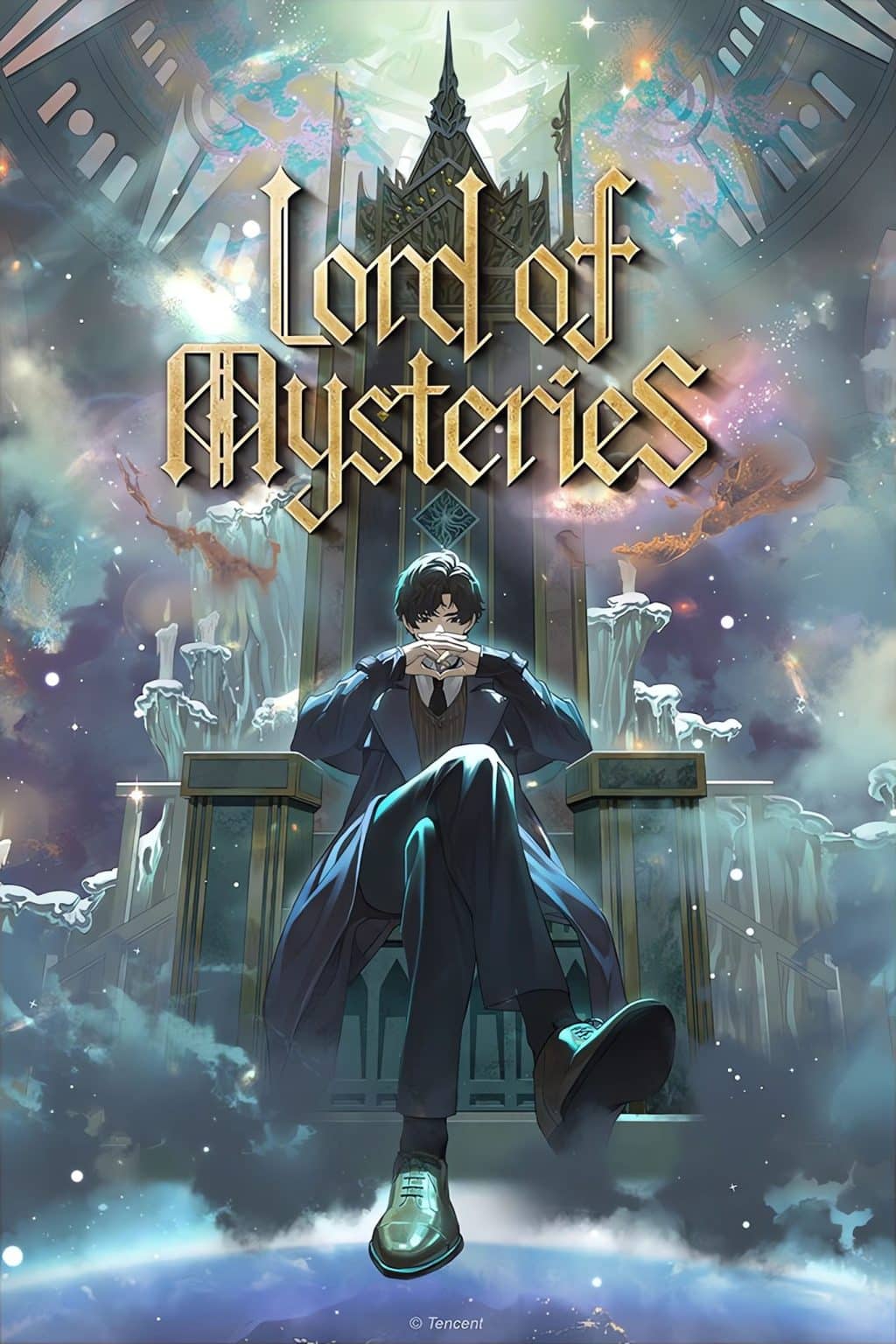

Lord of Mysteries / 28 juin , en cours.

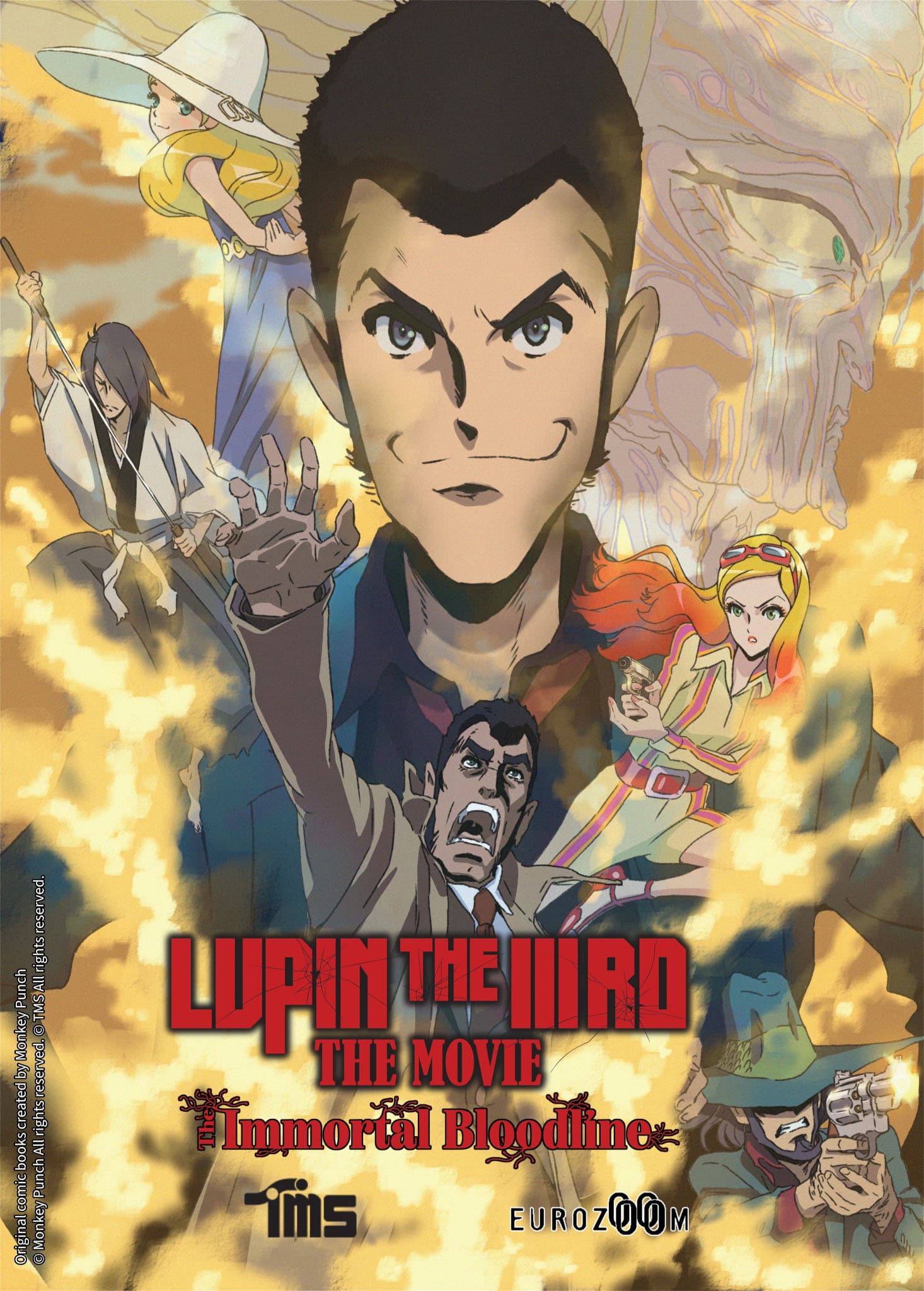

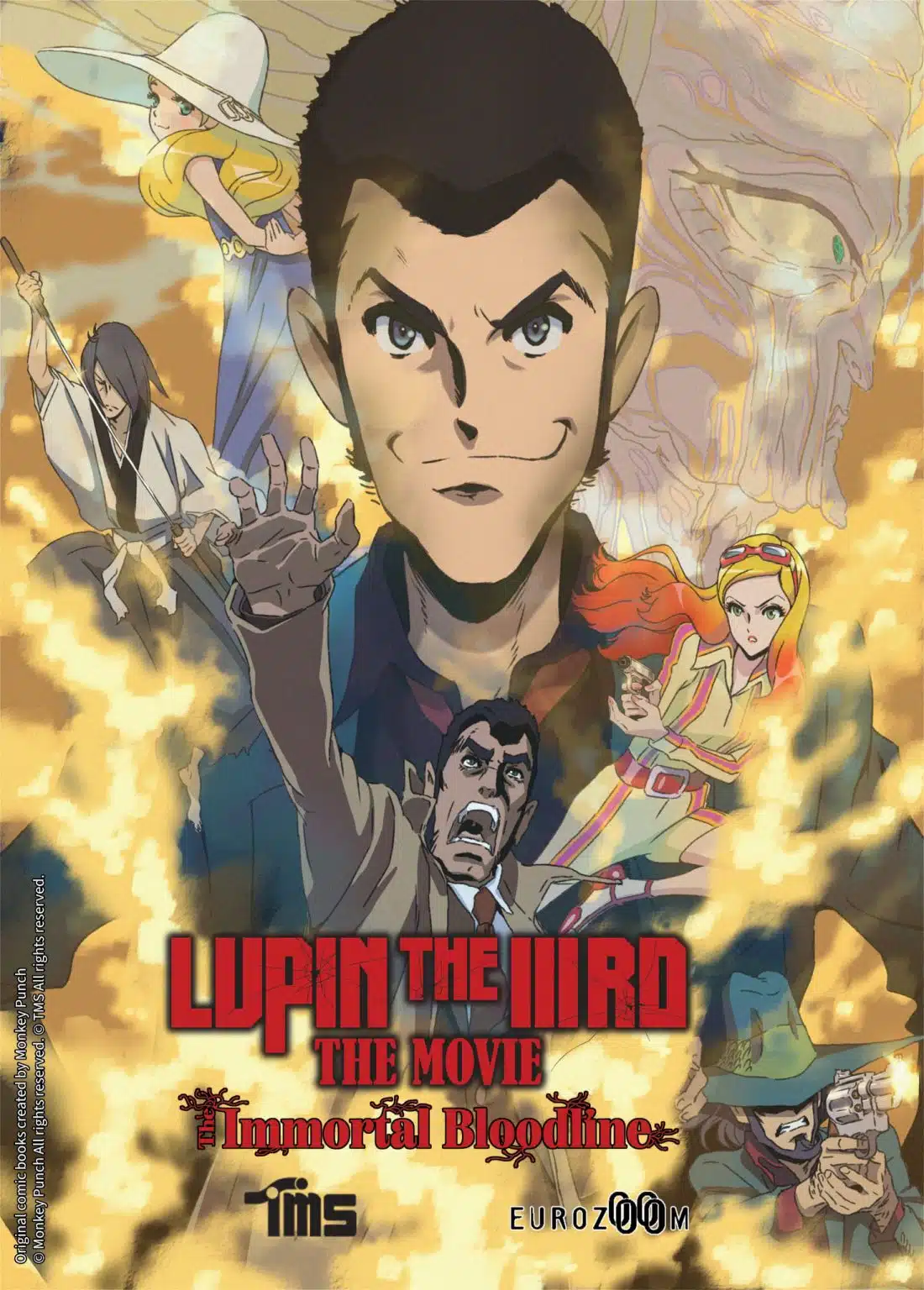

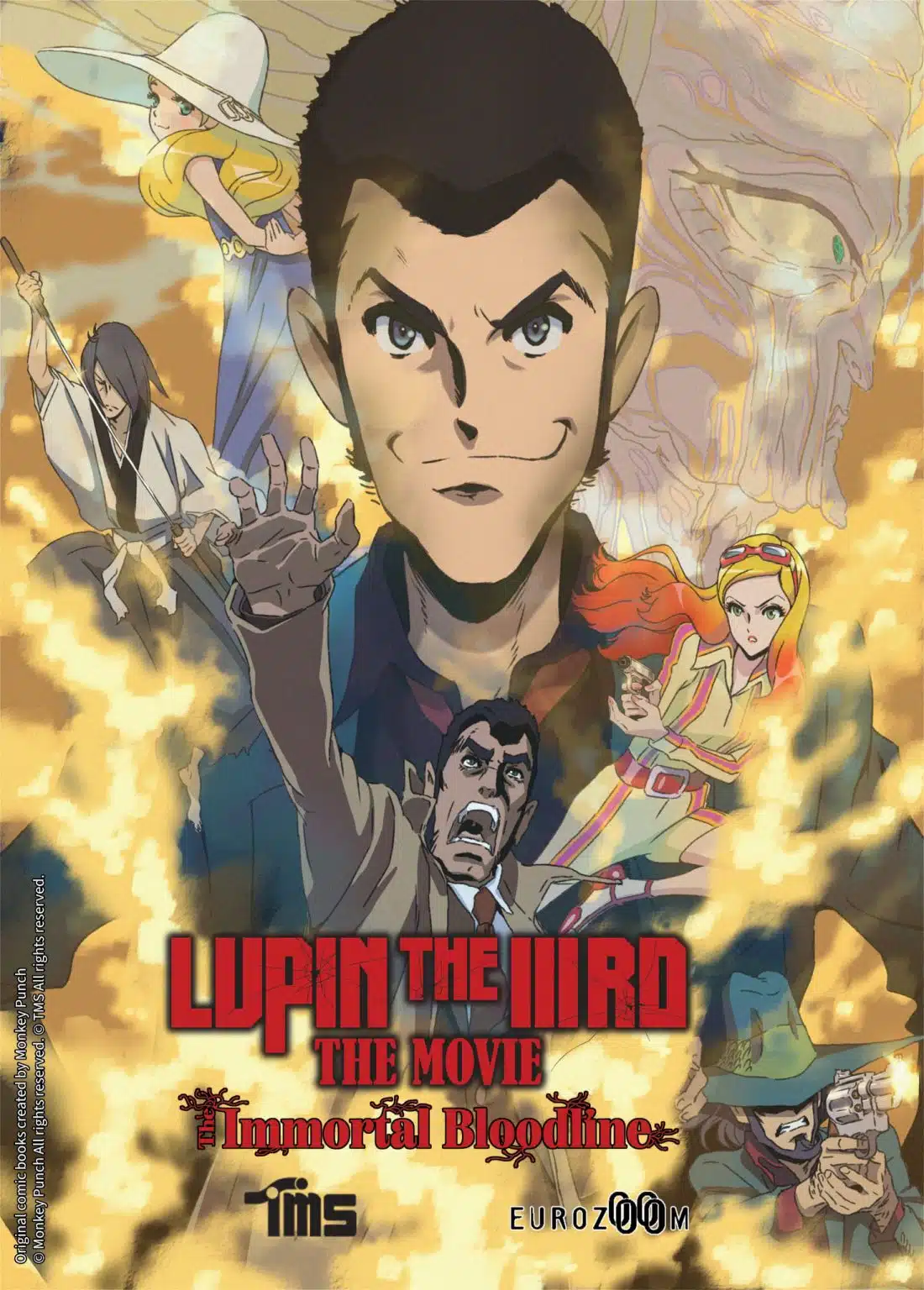

Le film Lupin III : La lignée immortel / 27 juin (Japon) bientôt en France.

Le film Virgin Punk : Clockwork Girl / 27 juin (Japon)

Le film Chao / 15 août (Japon)

Le film As One , préquel de l’anime Hoshi to Tsubasa no Paradox / 22 août (Japon)

Alice in Wonderland -Dive in Wonderland / 29 août (Japon)

Hyakuemu / 19 septembre (Japon)

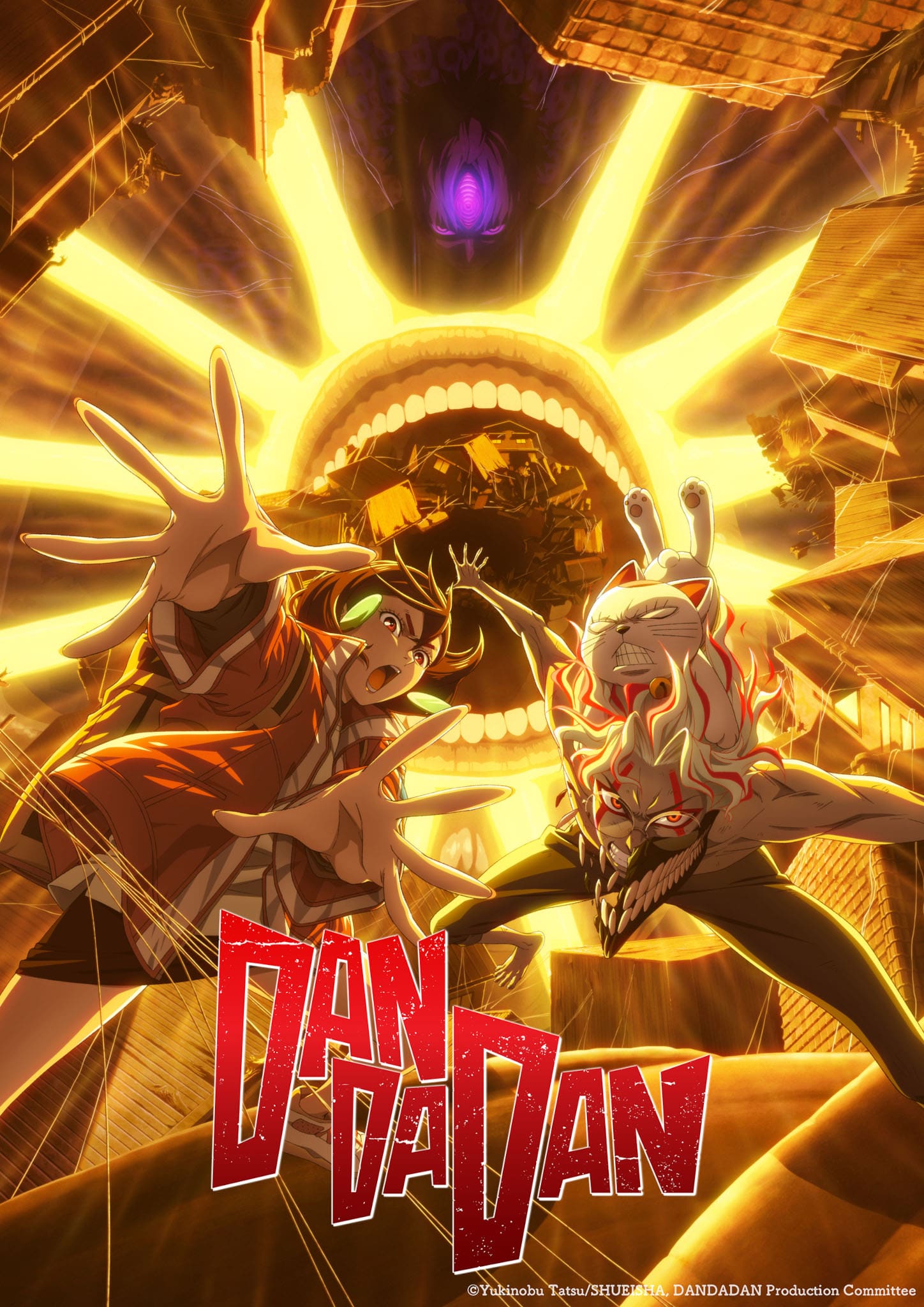

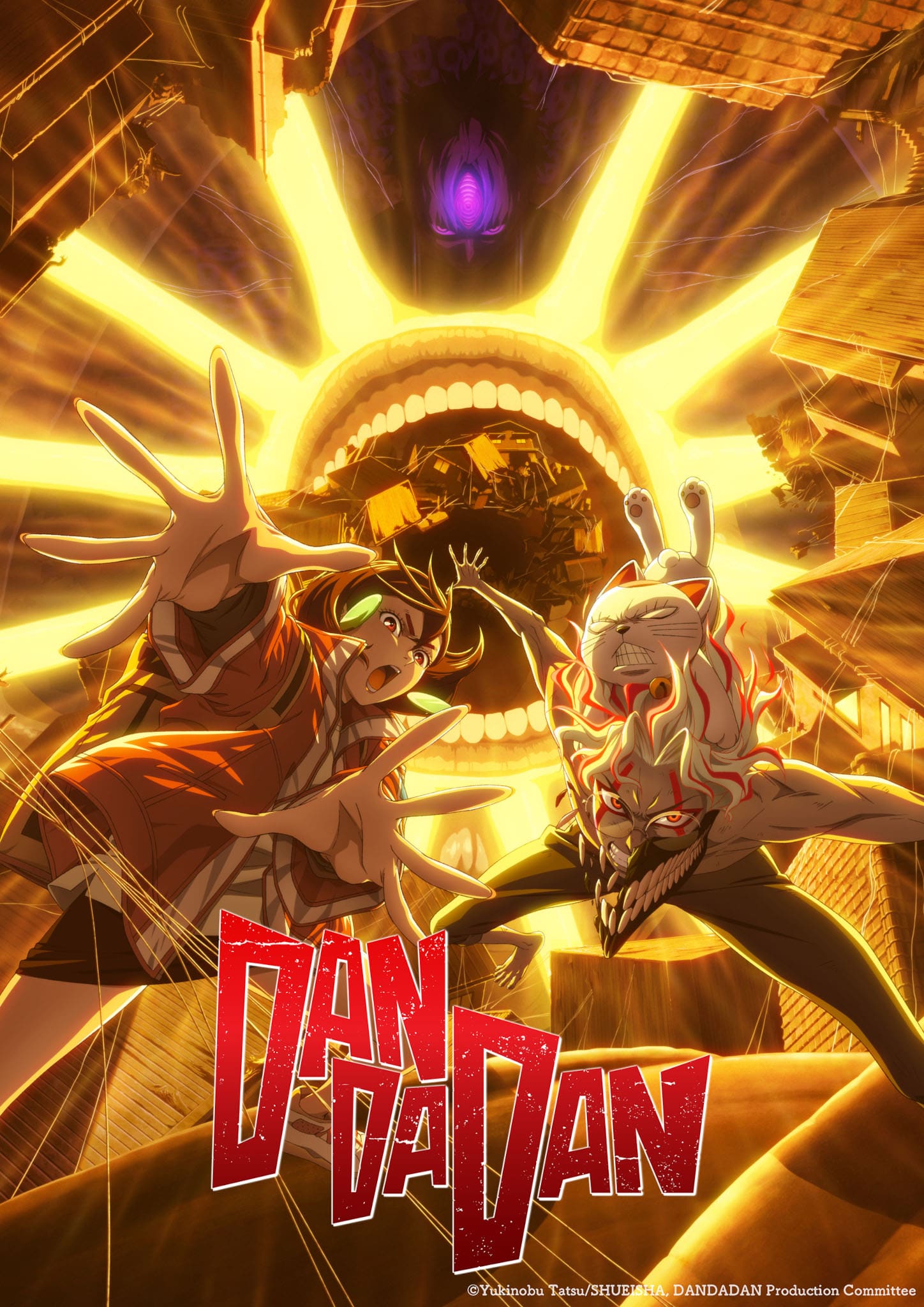

Dandadan saison 2 / 3 juillet

My Dress Up Darling saison 2 / 5 juillet

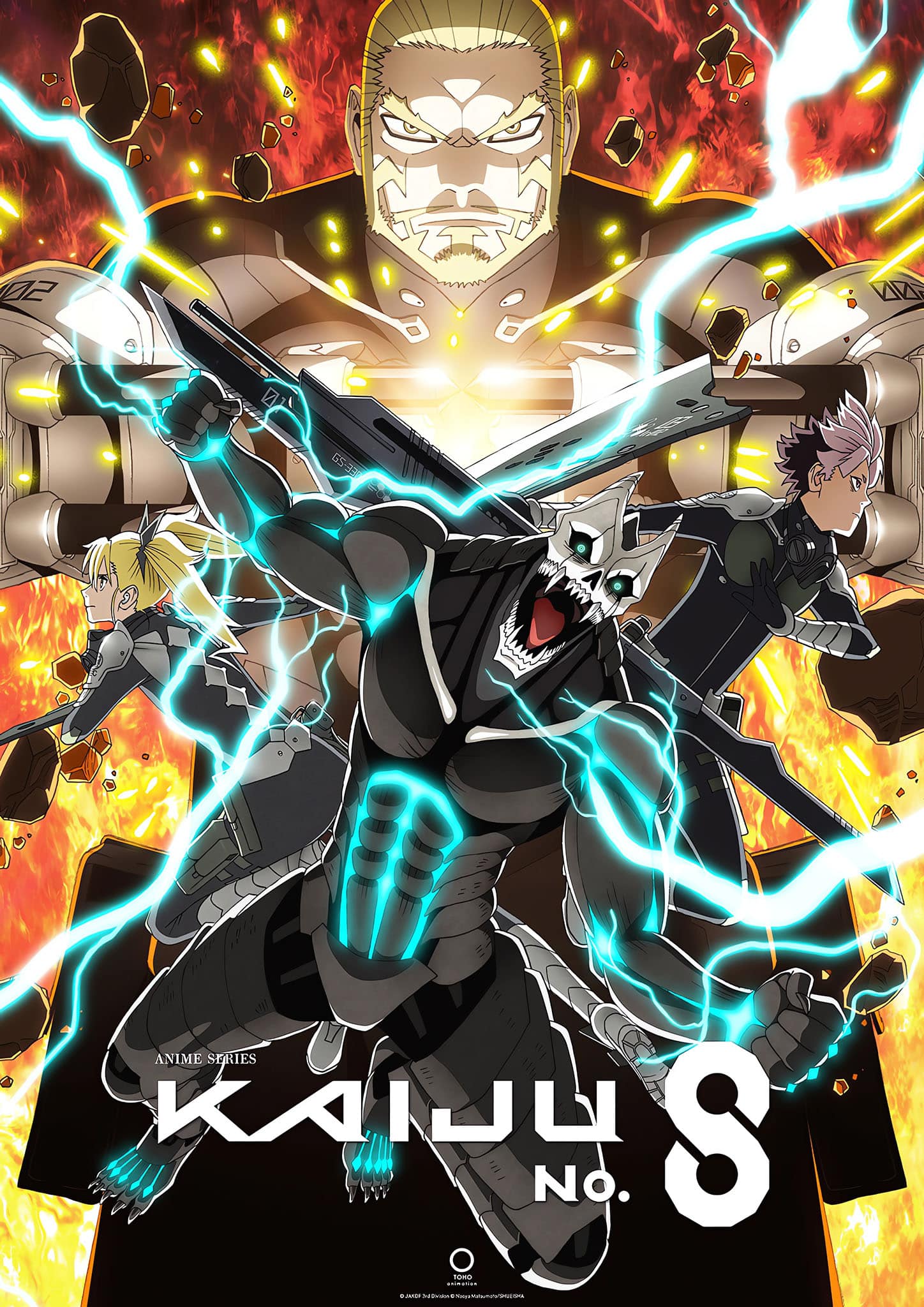

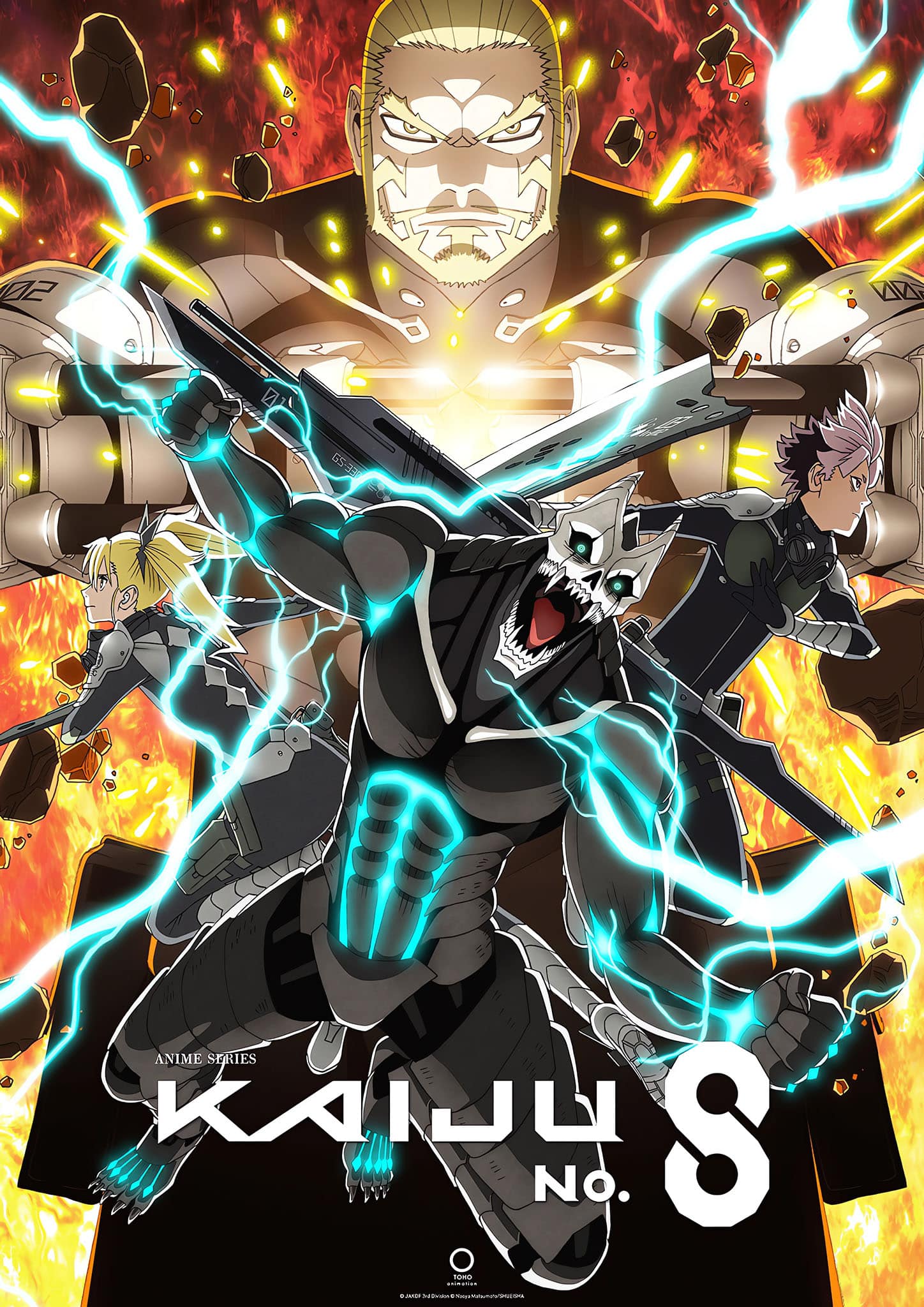

Kaiju no 8 saison 2 / 19 juillet

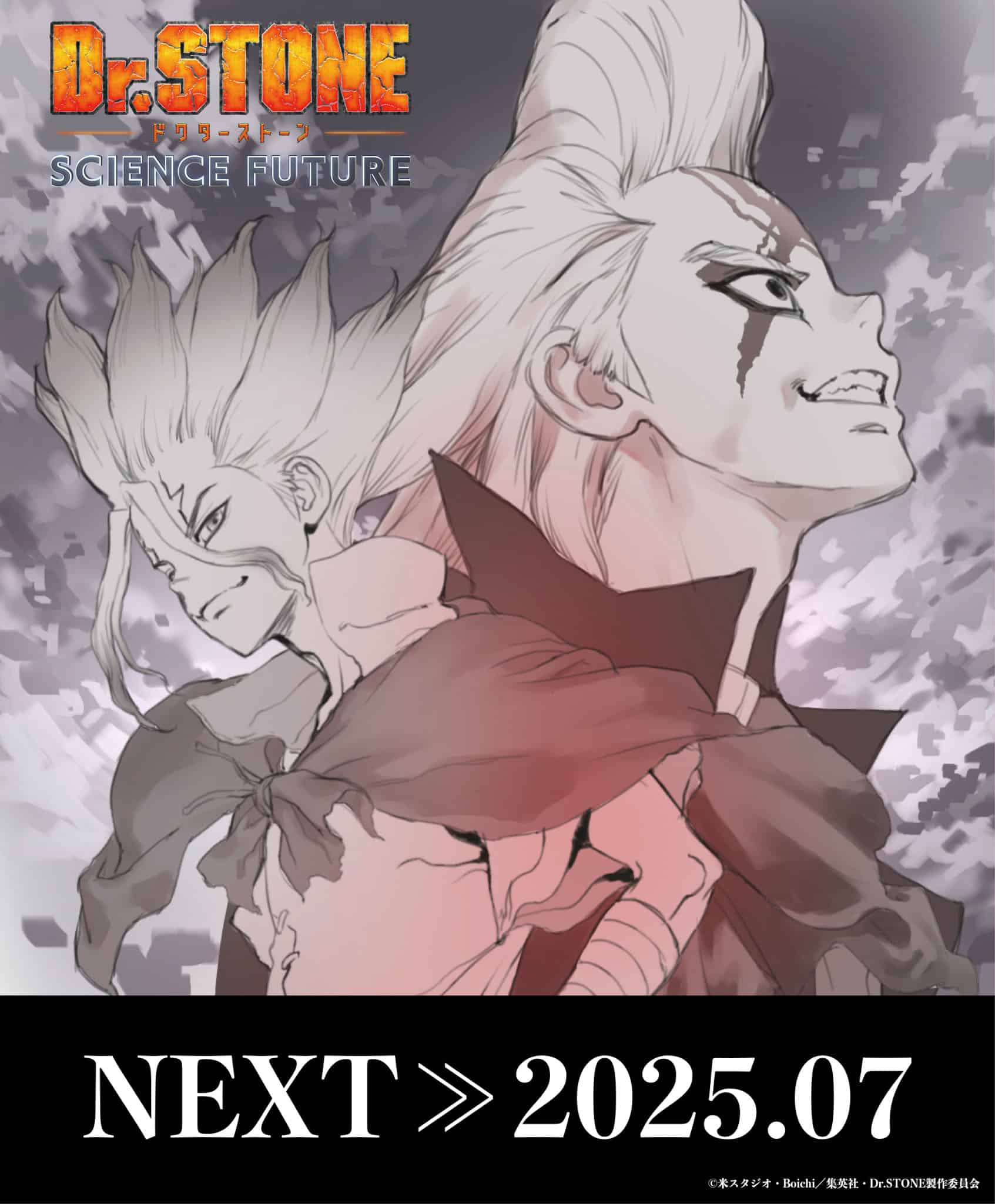

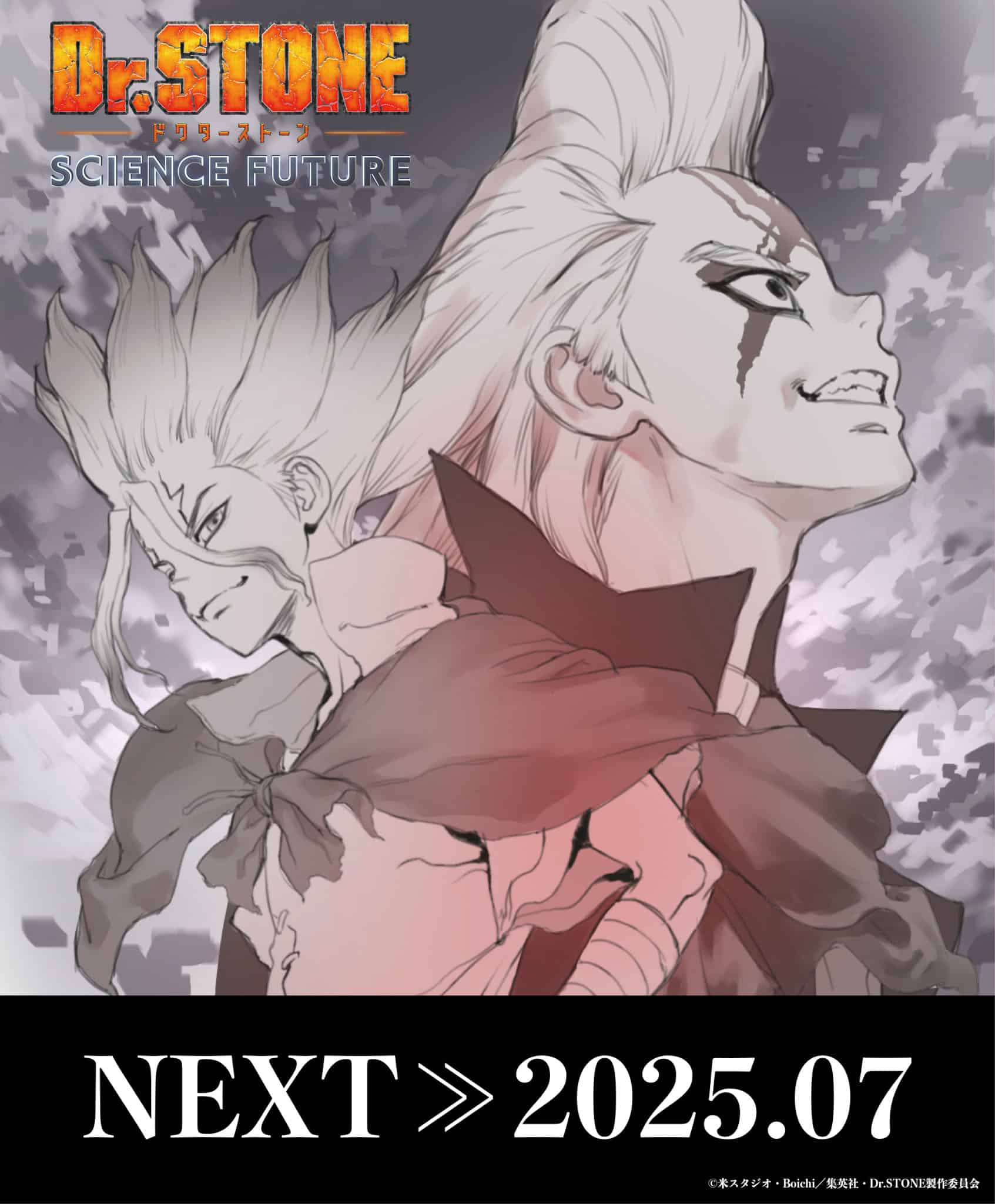

Dr Stone saison 4 partie 2 / 10 juillet

Call of the Night saison 2 / 4 juillet

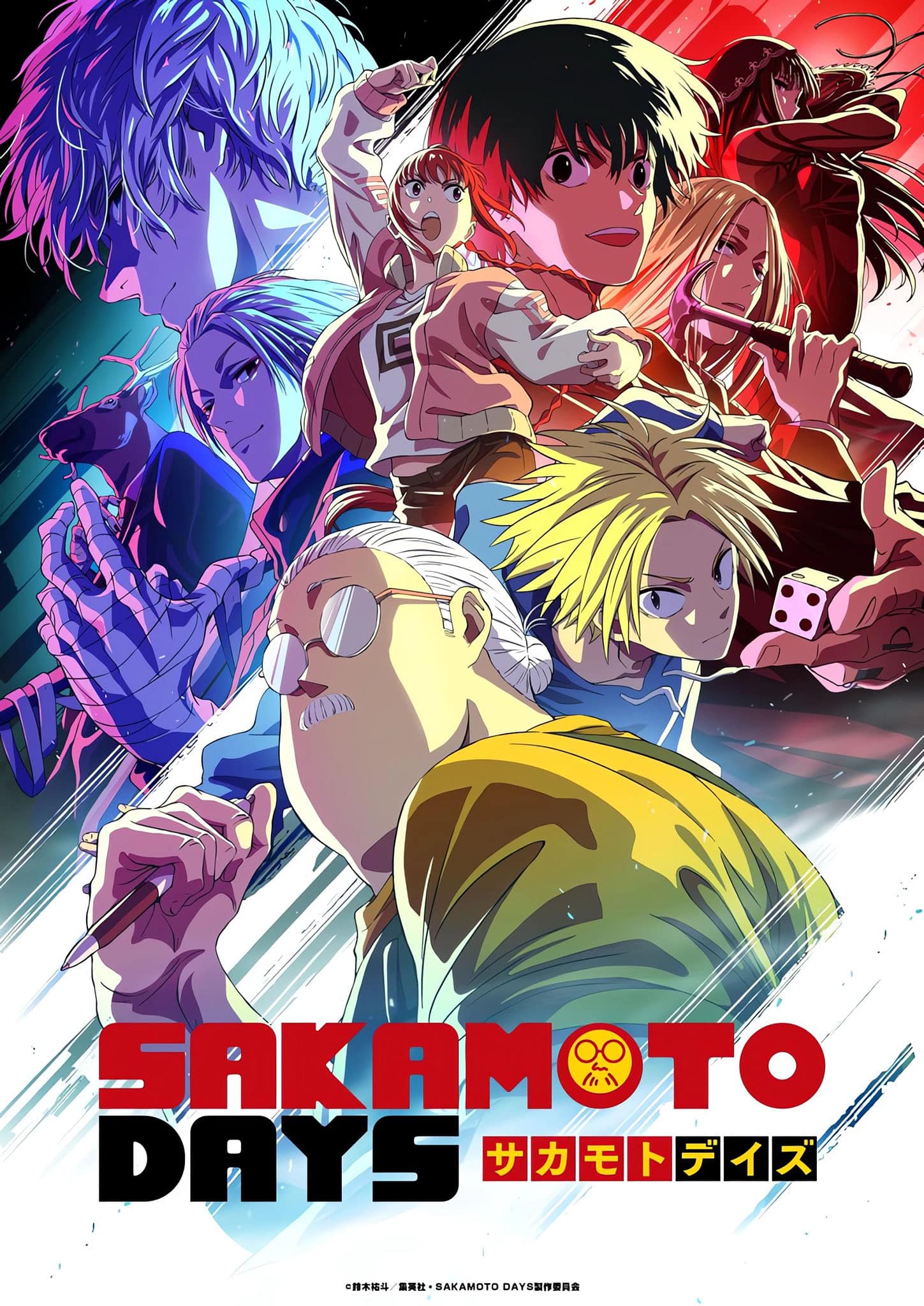

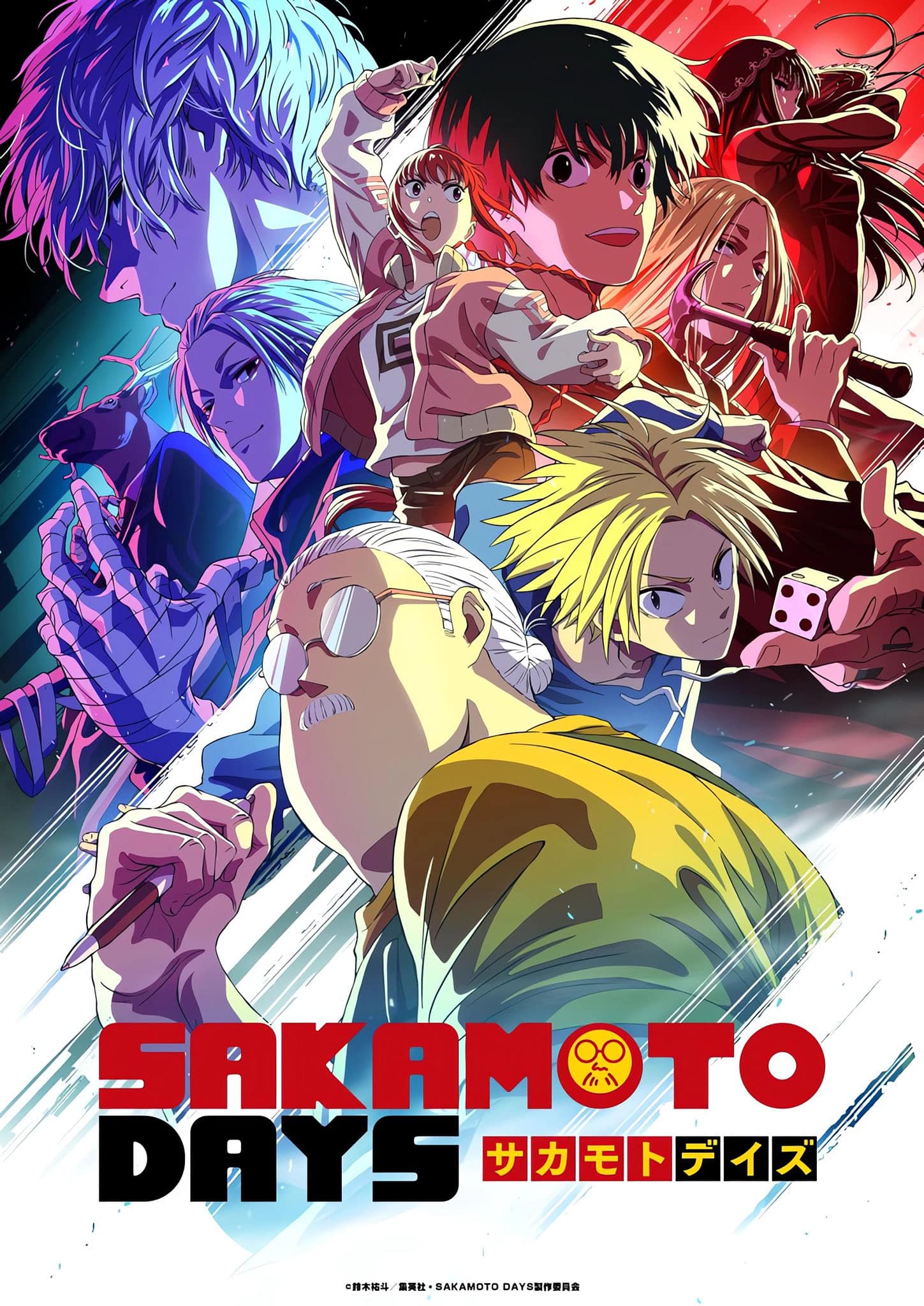

Sakamoto Days saison 2 / 14 juillet

Grand Blue saison 2 / 7 juillet

Arknights Saison 3 Rise From Ember / 4 juillet

New Panty and Stocking with Garterbelt / 9 juillet

Toilet Bound Hanako Kun saison 2 partie 2 / 6 juillet

Gachiakuta / 6 juillet

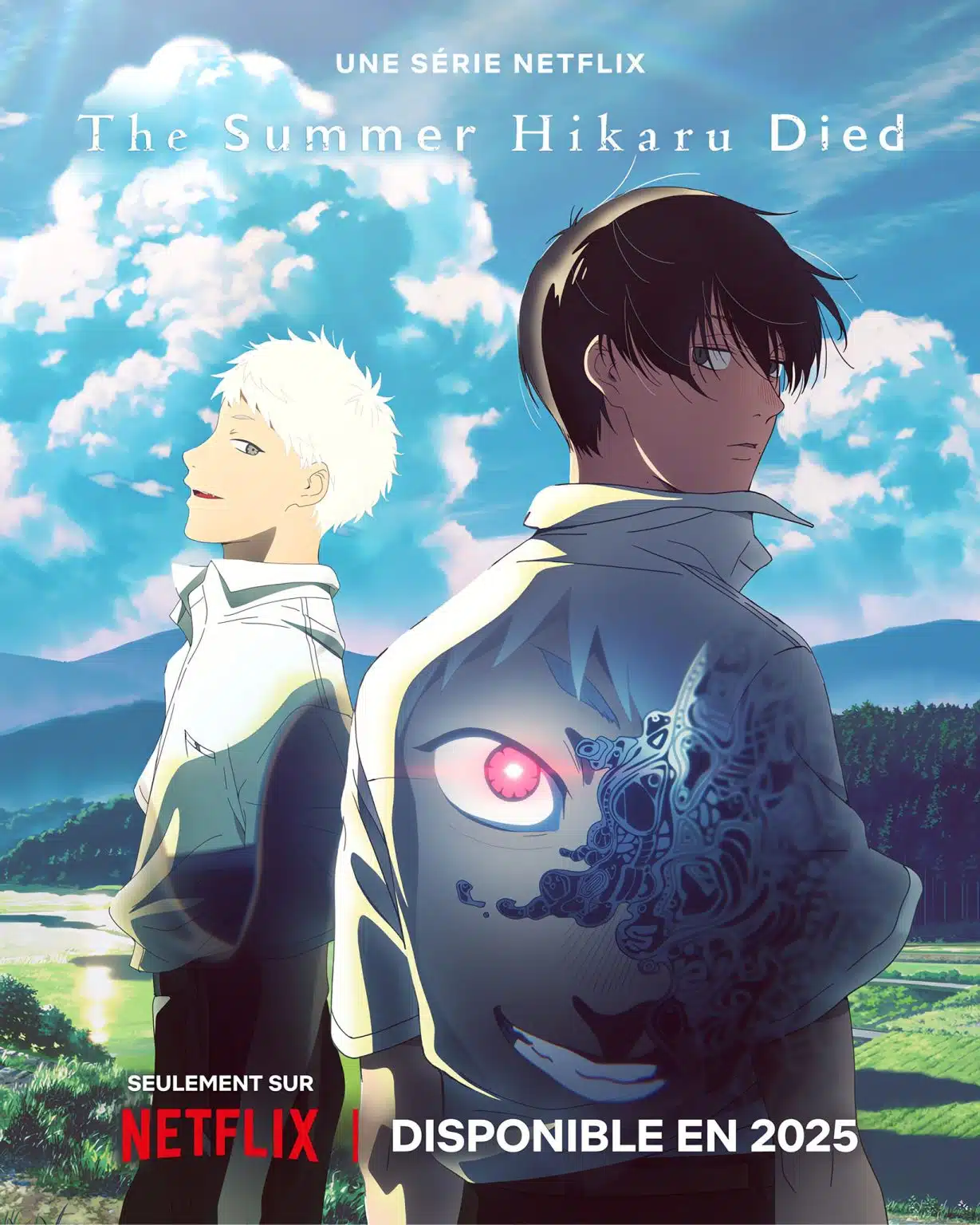

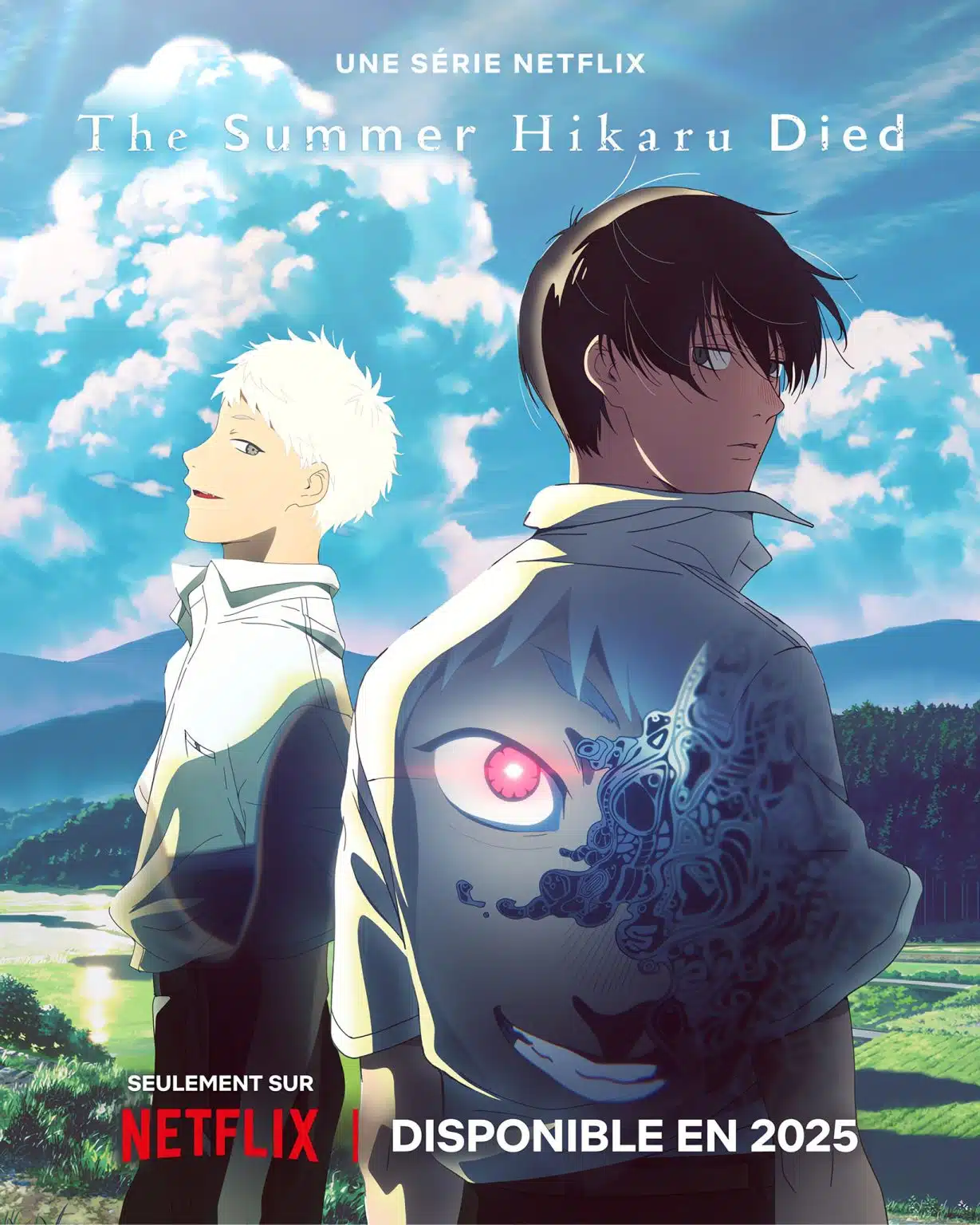

The Summer Hikaru Died / 5 juillet

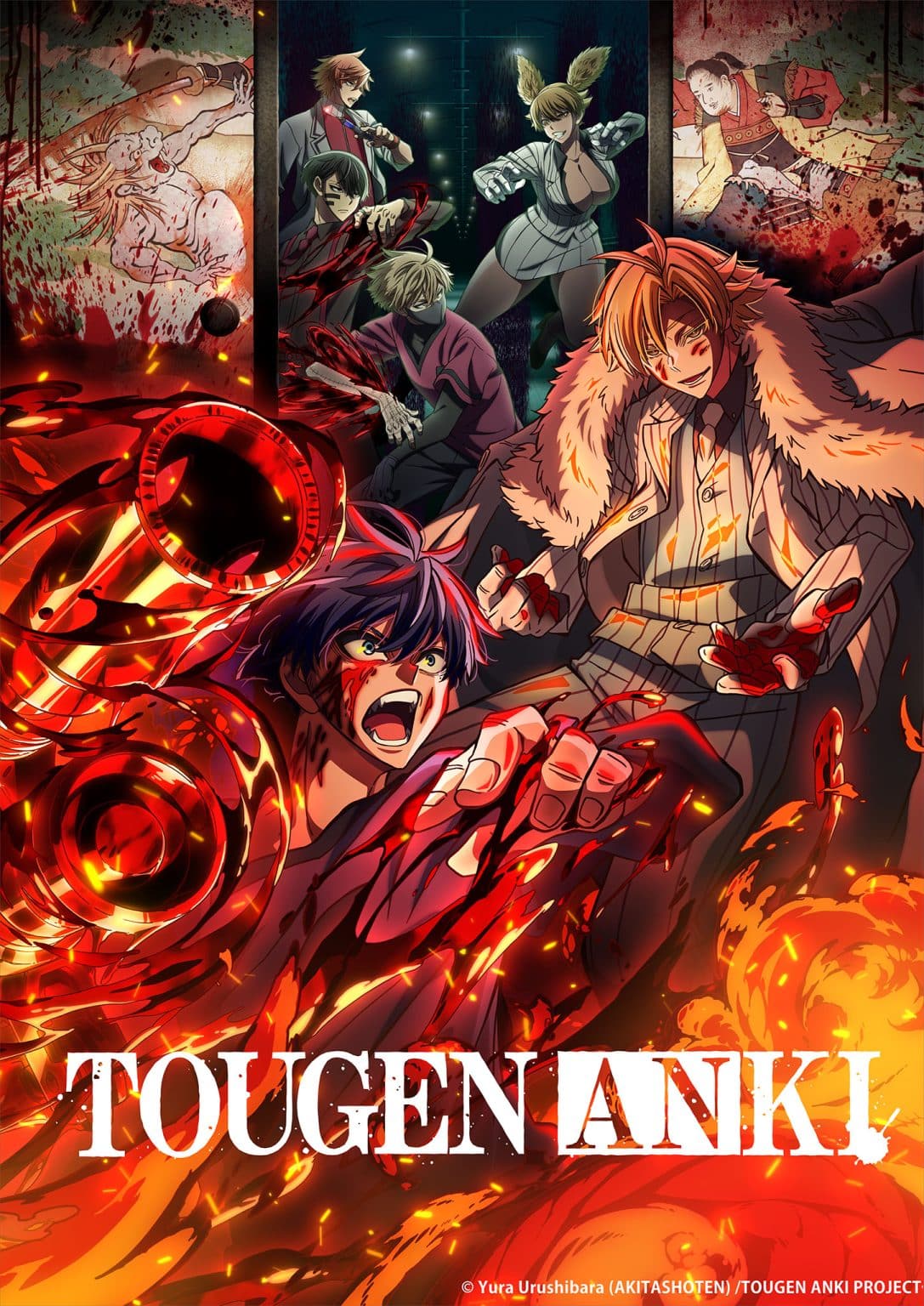

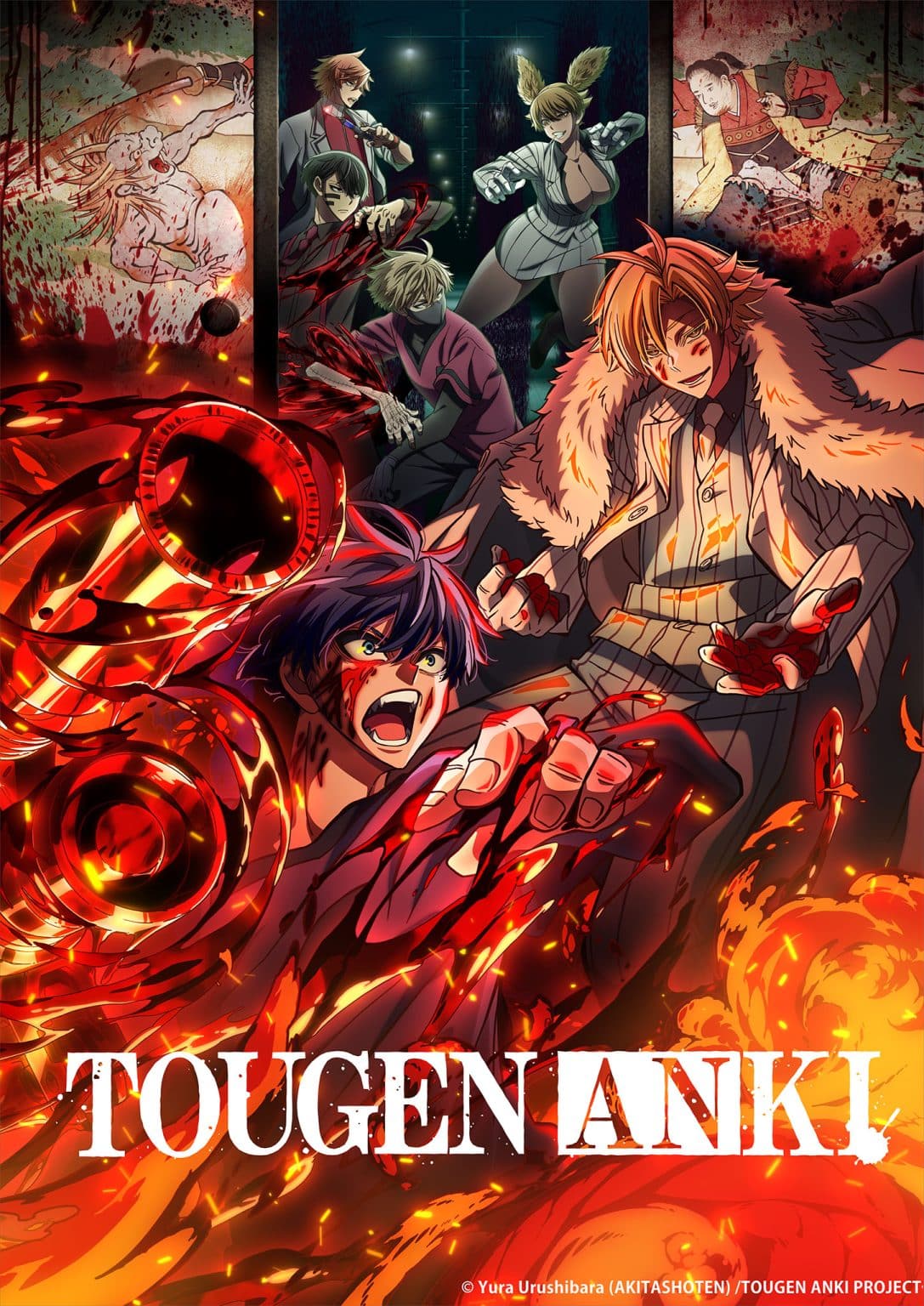

Tougen Anki / 11 juillet

Fermat Kitchen / 5 juillet

Hell Teacher : Jigoku Sensei Nube / 2 juillet / seconde partie janvier 2026

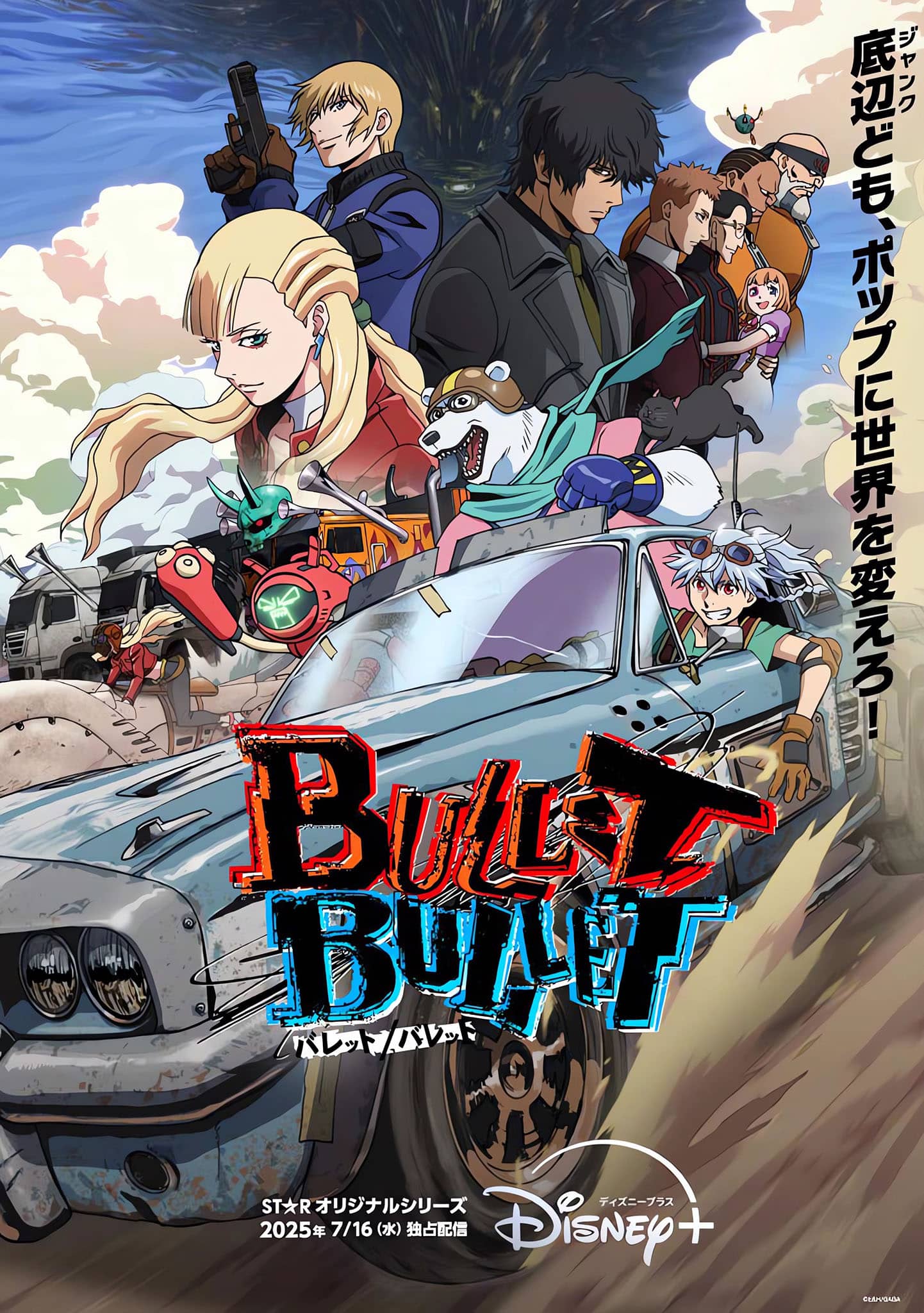

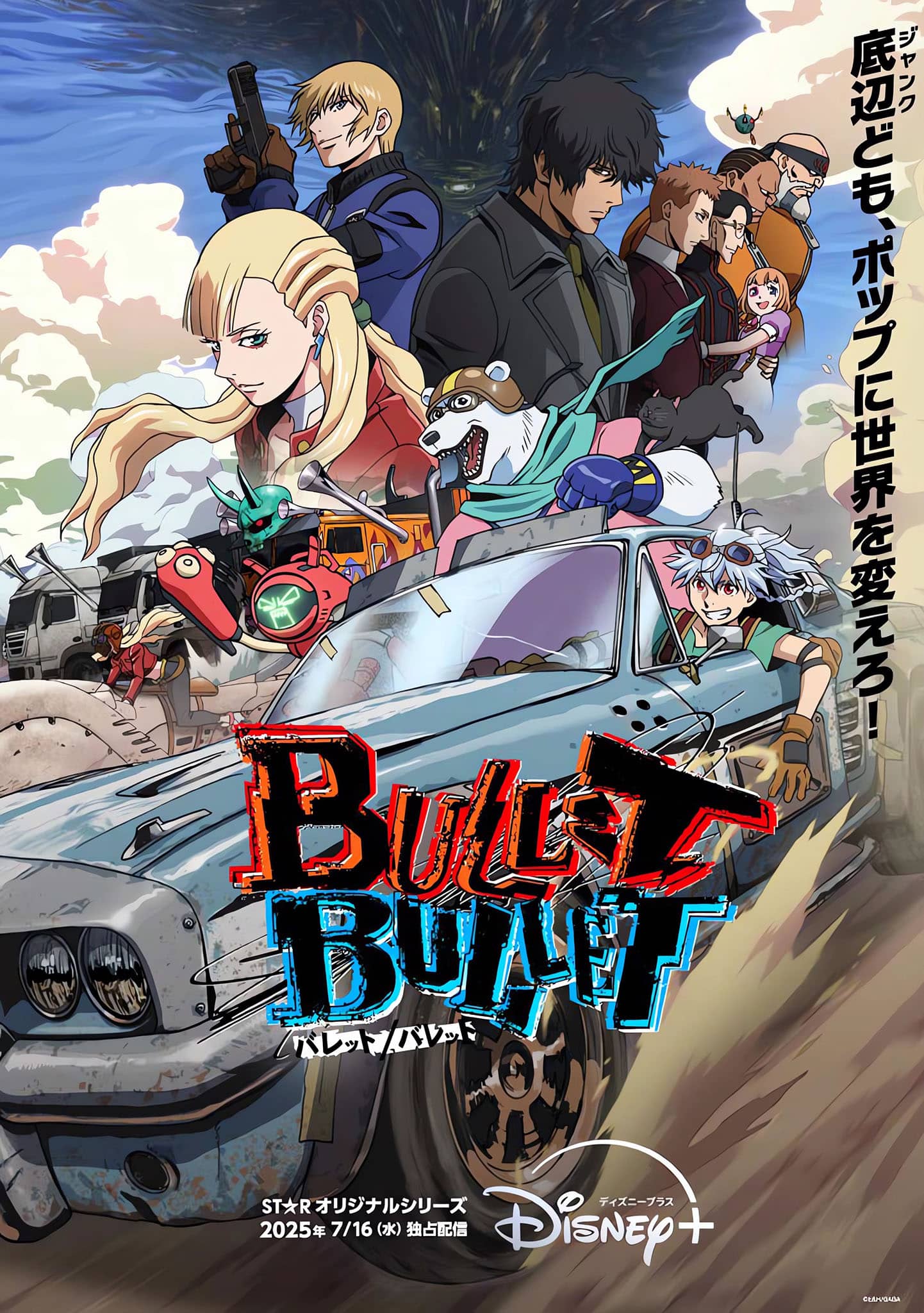

Bullet / Bullet / 16 juillet / 13 août

Leviathan / 10 juillet

Onmyo Kaiten Rebirth / 2 juillet

Hotel Inhumans / 6 juillet

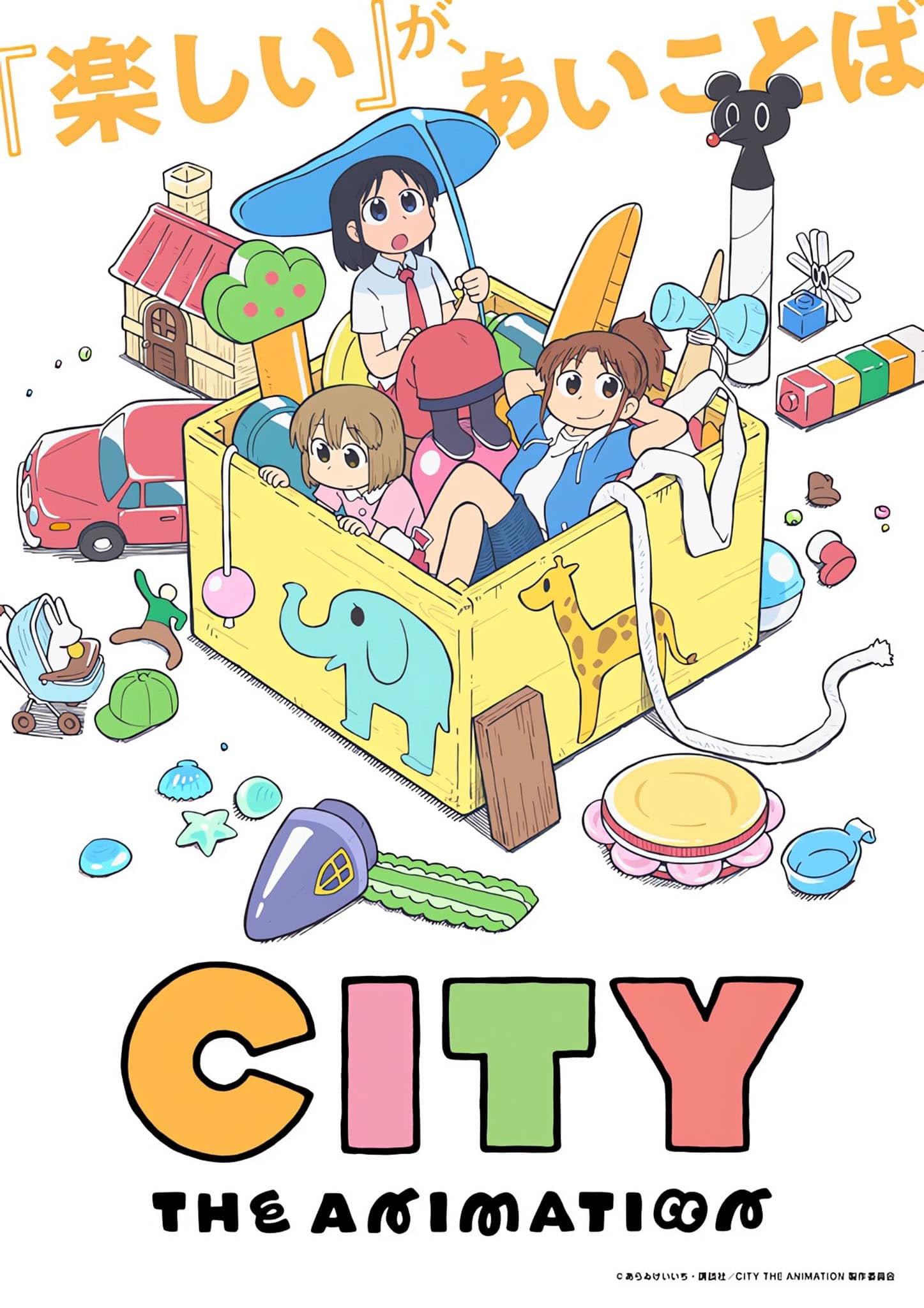

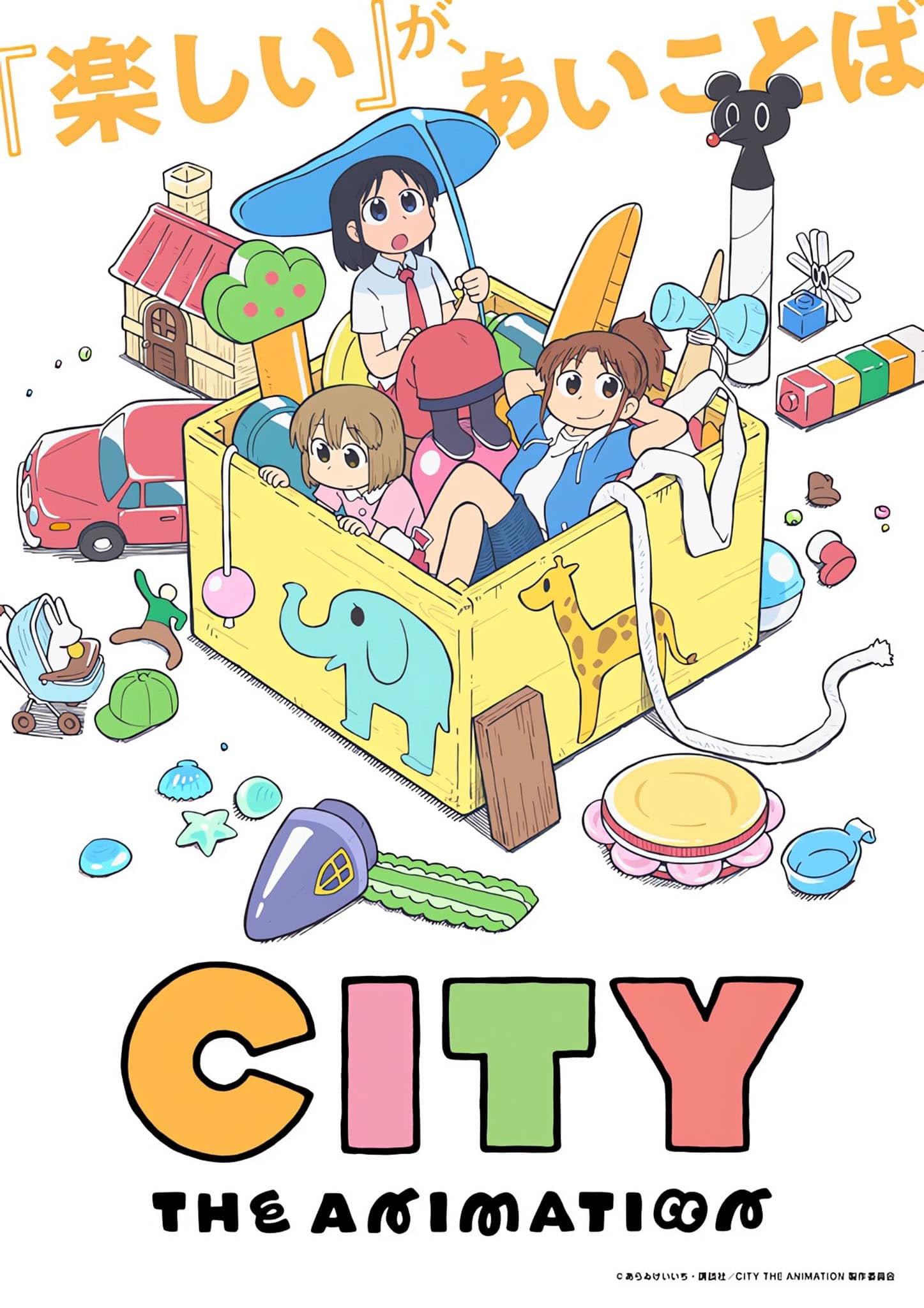

City the animation / 6 juillet

With you and the Rain / 5 juillet

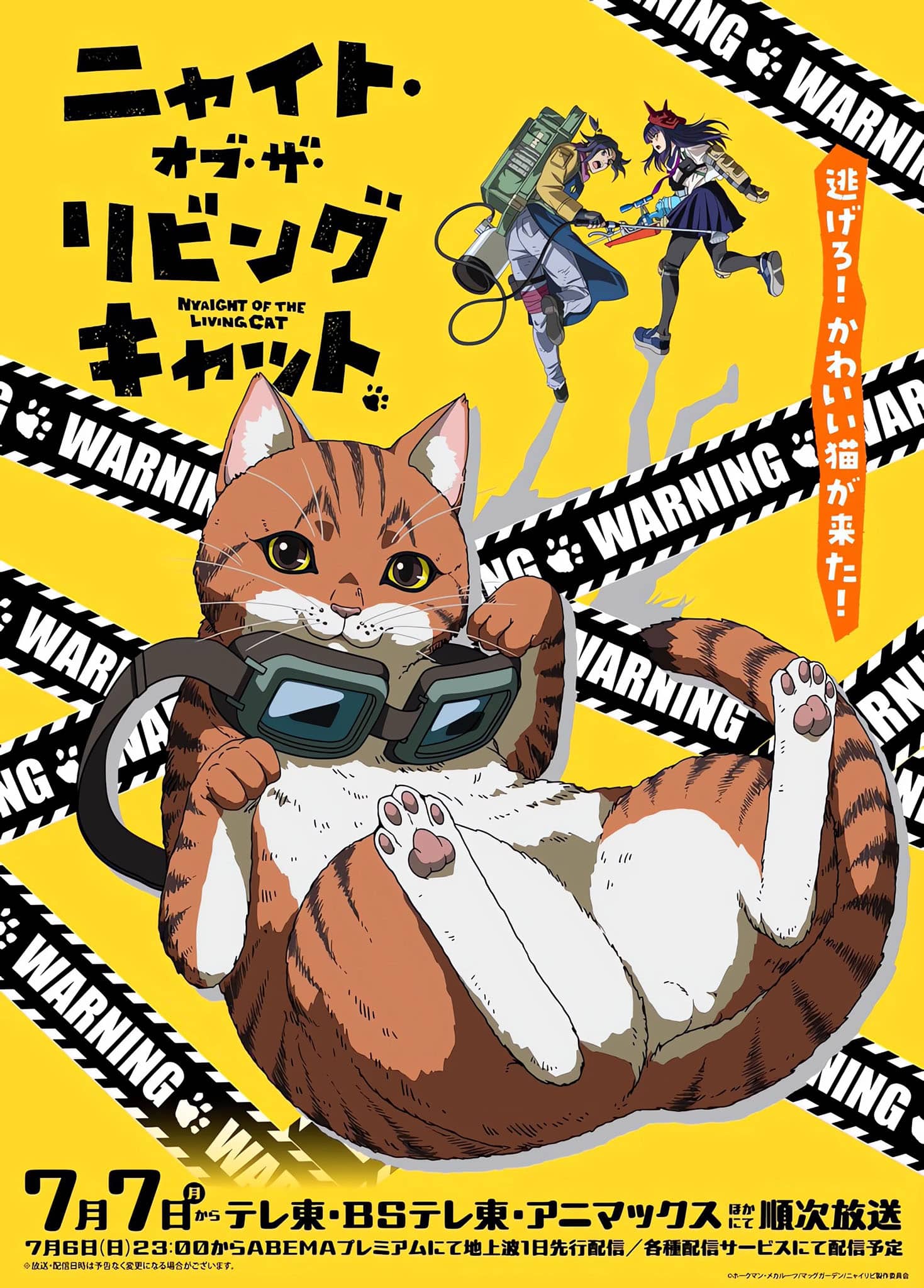

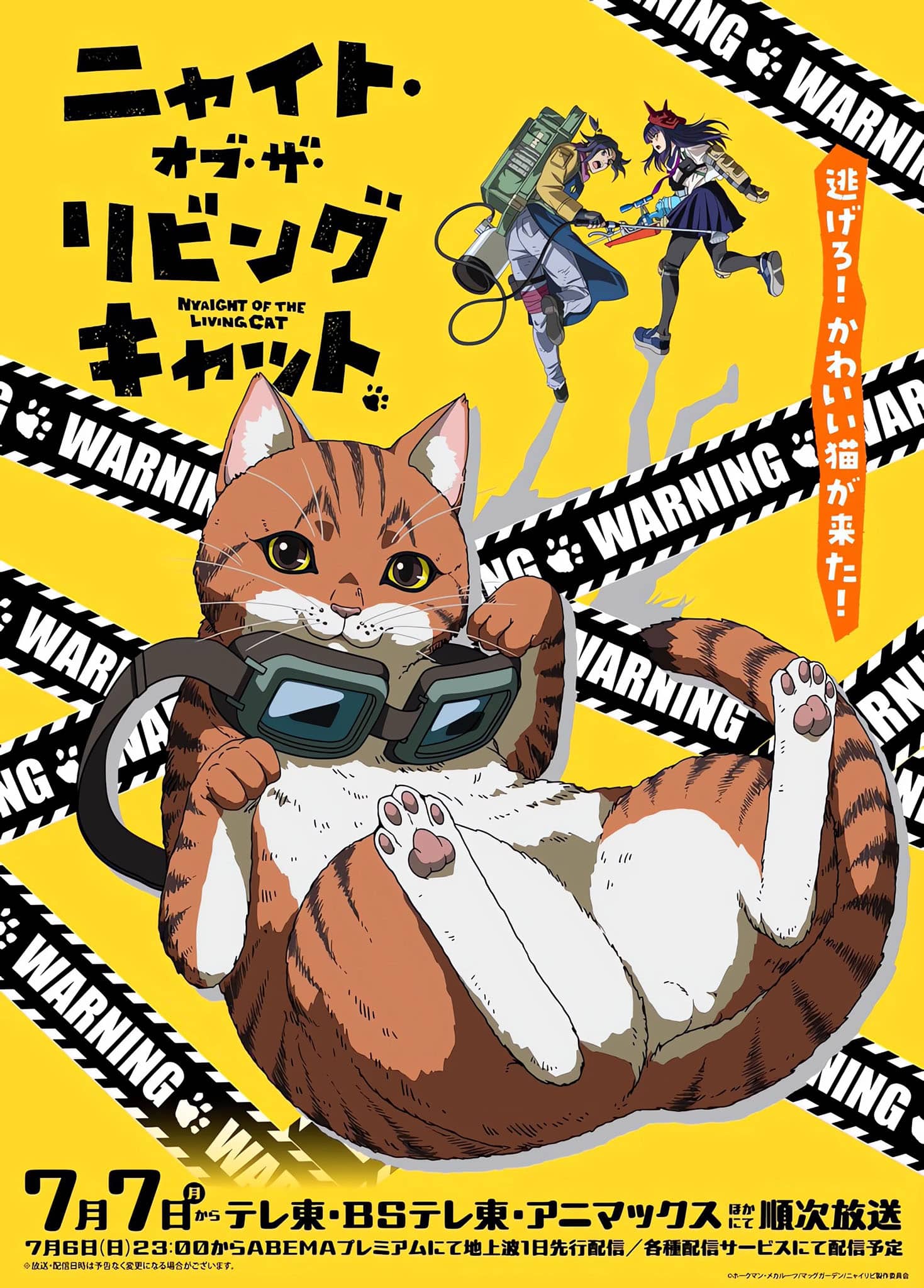

Nyaight of the Living Cat / 6 juillet

Dekin no Mogura / 7 juillet

Detectives These Days Are Crazy! / 1er juillet

Kimetsu no Yaiba : La Forteresse Infinie / 17 septembre au cinéma