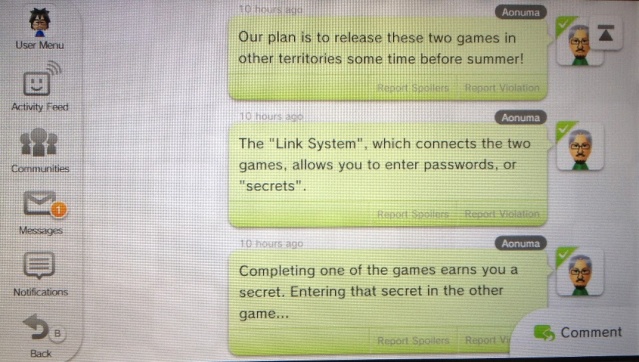

Nombreux sont les mangas qui nous parlent du Bakumatsu ou de son contexte, inscrivant des héros dans les troubles historiques de cette sombre période pour le Japon (le plus pertinent étant « Kenshin Le Vagabond »). Mais que savez-vous du Bakumatsu ? Mmmm ?

Allez, un petit tour dans l’histoire pas si lointaine du Japon !

Depuis la victoire du clan Tokugawa lors de la mythique bataille de Sekigahara, en octobre 1600, le Japon vivait sous le régime instauré par ce même clan, le Shogunat, appelé en japonais Bakufu. Très rapidement, il fut plus puissant que l’empereur, réduit à la position de représentation idéalisée. Pour faire simple, le Shogunat était le pouvoir décisionnaire car militaire, il tenait d’une main ferme les forces armées du pays et avait donc toute autorité, même sur les seigneurs (ou daimyos). Le système féodal était un peu semblable à celui de l’Europe, néanmoins les seigneurs devaient rendre compte au Shogun et non à l’empereur… Cet état de fait s’est prolongé jusqu’à la moitié du 19e siècle, en grande partie grâce à la force de caractère et la poigne de fer des successeurs du clan Tokugawa.

Emblème des Tokugawa

Emblème des Tokugawa

Le secret de leur longévité réside sans doute dans le fait que les seigneurs qui furent leurs adversaires au 17e siècle avaient été par la suite exilés loin des centres de pouvoir et maintenus dans des positions politiques moindres. L’autre secret était la politique d’autonomie et d’isolement du Shogunat Tokugawa : alors que l’Europe continuait à faire main basse sur l’Amérique, l’Afrique puis l’Asie, colonisant à tour de bras, le Japon se défiait de se laisser prendre quoi que ce soit par les armes ou l’illusion des échanges commerciaux. Enfermé dans ce mode d’auto-suffisance, le pays n’échappait pourtant pas aux crises de famines consécutives aux bouleversements climatiques (dû à la position géographique même du pays) et aux luttes internes de pouvoir (entre seigneuries) qui provoquaient des morts et des maladies. Malgré cela, cette politique eut ses heures de gloire jusqu’en juillet 1853 lorsque les quatre bateaux (munis de canons) du Commodore Matthew Perry entrèrent dans la baie de Tokyo.

Commodore Perry, un homme avenant...

Commodore Perry, un homme avenant...

C’est par cette provocation que Perry, qui était en charge d’établir des liens commerciaux avec le Japon, de gré ou de force, plongea le Shogunat dans une crise sans précédent. Après refus et négociations, Perry donna un an au Japon pour revoir ses positions vis-à-vis de l’étranger. Mais à peine sept mois plus tard, en 1854, il revint avec plus de bateaux et donc une menace bien évidente pour un pays qui ne connaissait rien aux armes à feu et ne possédait aucun navire de guerre. Contraint par la menace, le Japon ouvrit donc ses ports de Nagasaki, Shimoda et Hakodate à l’installation de comptoirs étrangers. Malgré ses efforts de gestion, le Shogunat se montra incapable de concilier les attentes de chaque idéal politique : les conseillers du Shogun voulaient un compromis avec l’Etranger, ceux de l’Empereur voulaient qu’on renvoie les étrangers d’où qu’ils venaient et les seigneurs voulaient répondre aux menaces par la guerre. Mais si guerre il y avait, le Japon ne pouvait faire face, son armée étant demeurée traditionnellement équipée et formée au combat de sabre, d’arc et à la cavalerie.

Plan de la Cité Impériale de Kyoto

Plan de la Cité Impériale de Kyoto

Après deux ans de négociations, un Traité d’amitié et de commerce fut signée en 1856. Si les Américains emportèrent une victoire, elle ne fut que déguisée car le Shogunat commença à équiper le pays en armes à feu et en bateaux de guerre grâce à la complicité (payée) des Hollandais. Pour autant, en dehors d’échanges d’agents diplomatiques, le traité n’offrait que des inconvénients aux japonais : mettant en avant que leur protection contre le colonialisme Français et Anglais serait bienvenue, les Américains obtinrent que : Les ports d’Edo (future Tokyo), de Kôbe, de Nagazaki, de Niigata et de Yokohama leur furent ouverts pour le commerce entre pays. Les citoyens américains étaient libres de vivre et de commercer dans ces ports Les citoyens étrangers ne devaient être jugés que selon les lois de leur pays d’origine Des taxes faibles à l’exportation et l’importation étaient fixées et sous main mise de l’étranger, privant Japon de tout contrôle sur le commerce international et de protection de ses propres industries. Le Japon pouvait acheter des navires et des armes américains.

Le Japon devait appliquer ces mêmes conditions aux autres nations désirant implanter des comptoirs de commerce sur son territoire, sous réserve d’accord des Etats-Unis, ce qui explique de la Grande-Bretagne, la France, la Russie et d’autres aient ensuite pu rapidement s’installer. La signature de ce traité donna lieu à une première crise politique visant à demander son avis à l’Empereur. Quand le Shogun mourut sans héritier direct, les seigneurs exilés du pouvoir, autrefois méprisés par les Tokugawa, saisirent la situation pour soutenir la candidature de Naosuke Li qui était de leurs rangs contre un parent des Tokugawa. Mais ce ne fut pas très heureux puisque ce dernier signa deux autres traités avec les Etats-Unis. Le développement économique du commerce extérieur plongea la population dans une instabilité économique croissante : les commerçants qui faisaient commerce avec « les envahisseurs » prospéraient tandis que les autres faisaient faillite, entraînant du chômage et de l’inflation, couronnés par des vagues de famines. Ajoutons que le taux de change de l’or au Japon dû s’aligner sur celui de l’étranger, passant de 1 pour 5 à 1 pour 15, entraînant une dévaluation monétaire… Et par-dessus le marché, les bateaux apportèrent une épidémie de choléra particulièrement meurtrière frappa l’archipel. L’état d’esprit anti-étranger grandit et des heurts survinrent : des révoltes rurales et urbaines qui eurent souvent comme finalité d’attaquer des étrangers ou des japonais sympathisants de leur présence sur le territoire.

Un nouveau stade fut franchi avec l’assassinat du nouveau Shogun Naosuke Li et d’un hollandais traducteur pour son ambassade, de Britanniques membres d’une délégation officielle et d’autres. En moyenne on estime qu’un étranger était tué tous les mois. Les nations étrangères prirent donc des décisions radicales pour protéger leurs citoyens et forcer le Japon à garantir le respect des traités signés. Peine perdue : l’opposition aux étrangers gagna en force et en violence. L’empereur d’alors, Kômei, décida de rompre avec la tradition et prit les choses en main publiquement, ordonnant « d’expulser les barbares ». La première réponse vint du clan Chôshû, seigneurs de la région du détroit de Shimonoseki (sud de l’archipel).

Il fit tirer sans semonce sur tous les navires approchant le détroit, défiant l’autorité du Shogunat par fidélité à l’empereur. Mais ce dernier tint ses positions et fit plier le Shogunat qui proclama la fin de toute relation avec l’Etranger. Les délégations étrangères sur place reçurent toutes l’ordre de fermer les ports d’échanges et de commerce et de quitter le pays avec tous leurs ressortissants. D’après le chef de la délégation britannique, cela ressemblait à une déclaration de guerre. Bientôt submergée par la Guerre de Sécession, l’Amérique abandonna ses vues sur le Japon, laissant eux Européens le soin de mener un conflit armé pour reprendre leurs droits commerciaux. Les batailles furent surtout navales et emmenées par les Britanniques face au clan Satsuma possesseur de bateaux achetés aux Hollandais.

De bombardements en tueries, des villes côtières furent ravagées et des étrangers exécutés en représailles. Finalement, le clan Sastuma et les Britanniques trouvèrent un accord de cessation des hostilités en échange d’une entente qui allait perdurer. Mais tout ceci avait ouvert la voie à une autre guerre : celle du pouvoir au Japon et donc au cœur sanglant du « Bakumatsu ». Face aux forces Européennes, le Shogunat accepta un nouveau traité avec d’autres conditions, les ports de Kôbe, Hyôgo et Osaka devant rester ouverts aux Occidentaux. Dans un premier temps, l’empereur s’y opposa mais face à un énième déploiement de force navale des Européens, il céda. Les seigneurs qui vouaient une fidélité absolue à l’empereur comprirent qu’un conflit direct avec l’Etranger n’était pas la solution. Ils choisirent une autre cible, celle qui avait tout déclenché, le Shogunat. Tandis que ce dernier tentait de restaurer son influence, les seigneurs souhaitant un nouveau gouvernement sous la tutelle exclusive de l’empereur se modernisèrent et formèrent des petites armées. Armes à feu, cavaleries, canons, navires… Tout ce qui pouvait servir à mener une guerre fut acheté précisément aux Occidentaux et les hommes formés par ceux qui avaient étudié dans les écoles militaires, surtout navales, à l’étranger. Dans cette optique, les relations internationales se révélèrent bien utiles… Face au Shogunat, les clans Satsuma et Chôshû étaient alliés. Pendant ces préparatifs, d’autres mesures furent mises en place, souvent centrées sur un extrémiste anti-étranger. De coups d’éclat en assassinats, les rebelles patriotes ou Ishin-Shishi amenèrent sur eux les représailles de l’armée shogunale. Le ton monta avec la mort de l’empereur Kômei et sa succession en la personne du très jeune Mutsuhito.

Mutsuhito, futur Empereur Meiji

Mutsuhito, futur Empereur Meiji

Le Shogunat tenta une réorganisation de son institution avec une tutelle impériale mais ce système ne séduisait pas les rebelles. Le nouvel empereur était trop jeune, il subirait forcément l’influence du Shogun et des siens. Plus encore que les clans Satsuma et Chôshû, les petits seigneurs, qui craignaient d’être spoliés par la montée en puissances des deux clans, exigèrent du Shogunat qu’il abandonne son autorité et restaure l’empereur dans toute sa puissance. Pour obliger le Shogunat à disparaître, les clans rebelles de tous bords transformèrent Edo, cité de l’administration, en véritable coupe gorge.

Des rônins devenus assassins de l’ombre traquèrent et exécutèrent toute personne proche du pouvoir shogunal. Face à eux se dressa le fascinant Shinsengumi, sorte de police militaire sanguinaire créée par le Shogun.

Version manga de l'un des capitaines légendaires du Shinsengumi, Hajime Saito

Version manga de l'un des capitaines légendaires du Shinsengumi, Hajime Saito

L’équilibre des forces ne dura qu’un temps. Pensant l’ennemi affaibli, les troupes de Satsuma et Chôshû lancèrent leurs armées sur Kyoto, siège du pouvoir à l’époque. Supérieurs en force, les rebelles proclamèrent la Restauration qui ôtait tout pouvoir au Shogunat. Cependant que les membres bafoués du Shogunat se retiraient de la cour royale pour Edo, les affrontements continuèrent.

Ville d'Edo

Ville d'Edo

Les rebelles soupçonnaient un faux abandon du pouvoir par leurs ennemis qui se regroupaient étrangement, de sorte qu’ils donnaient l’impression de chercher à lancer une contre offensive. Le conflit se changea en guerre opposant les forces alliées de Satsuma, Chôshû et Tosa aux fidèles du Shogunat. Les batailles de Fushimi et Toda devinrent légendaires de même que la Guerre de Bôshin. Au final, après 250 ans de gouvernance Shogunale, le Japon retrouva son seul maître légitime, l’empereur que l’on rebaptisa Empereur Meiji. La Restauration Meiji était née.